本文文筆流暢,資料來源準確,作者以訪視者觀點描述勞工遭逢工殤後的處境,充滿人道主義的精神,各段落章節的標題均見精準的文字功力,尤其「在荒蕪中尋找希望?」的鋪陳,令人掩卷深思,結尾的「從身體裡長出紀念碑」充滿詩意的隱喻,與題目相互呼應,使本文的結構更臻完美,實為報導文學不可多得的佳構,允為本屆作品之最。──履彊講評。

走出捷運台北101站四號閘門出口,便可見明淨敞亮的地下廊道牆 面,高懸著精品品牌的華美廣告,風姿綽約地提醒往來人流:所謂的 生活品質,本應奠基於對質感、美學、知識與高標準的追求,人生應 該勇敢築夢。

四號出口與台北101本體建築間隔著一方小廣場,站在此處,抬頭 便可見高達五百零九公尺的巨獸,聳立眼前,形貌端正鋒利。她曾經 從2004年12月到2010年1月期間,雄踞世界第一高樓的排名寶座,全 玻璃外觀倒映著周邊世界的繁華,令人很輕易地陷入某種不自知的目 眩神迷。

人類對雄偉建築的迷戀並非晚近才發生的新鮮事。早在西元一世紀 時期,羅馬時代的建築師維特魯威(Marcus Vitruvius Pollio)在 他的著作《建築十書》(De Architectur)裡便已提出,傑出的建築 設計需具備「堅固」、「實用」、「美觀」這些要素。台北101大樓 是否堅若磐石,耐操實用,對只是經過的路人而言,難以一窺堂奧, 至於「美觀」這部分,就更見仁見智。

美不美,很難說,但來此地消費,購買力肯定是有門檻的。

如果想在這裡思索人生的意義,最低消費一杯咖啡加一小塊麵包, 要價近兩百台幣。在台北都會汲汲營營討生活的我,平日必須精省花 銷,才能勉強度日,於是為這份下午茶費用結帳同時,對荷包消瘦的 速度,特別有感。

萬丈高樓平地起,台灣的物價亦如是。然而,建造大樓與抬升消費 物價指數(CPI)的人們,是分屬不同階層世界的族群。

在首都城市潛伏求生的外地人,若想穩當的立足生根,演化出相應 的生存技能只是早晚的事,就像一心一意爬上陸地的兩棲類,為了在 新環境活下來,可以將自身完全變態成另一種型態的存在。茫茫眾生 相裡,比如此刻的自己,比如更遠之前的2002年,參與建造台北101 大樓,卻沒機會歡欣慶祝竣工的現場建築工人阿勇(化名)與弟弟阿 志(化名)兄弟二人。

與夢想一起墜落

1998年進行動土儀式的台北101,彼時的名稱還叫做「台北國際金 融大樓」,為了台灣政府亞太營運中心政策,應運而生的這個龐大建 造計畫,當時動用了超過上萬名的營造工人團隊,其中也包含來自高雄大寮的阿勇與阿志。

都市發展進程中,爭相向天空更高處竄長的大樓,也同樣乘載著人 們對美好未來的想望。儘管以工計酬的勞動環境,讓肩扛家計的工人 們沒有太多選擇,沒有上工等於沒有收入,沒有收入等於直接對全家 人宣判死刑。這對從南部北漂到台北打拚的兄弟檔很清楚這個道理, 對於這分置身在建造摩天高樓的工地,工安環境經常處在「注重是有 注重,但是每個工地有每個工地在趕做什麼的,每個包商都不一樣, 他就是要把這個工程完成。」的不確定狀態下的工作,他們一開始是 滿懷夢想前來淘金;留居鄉下父母的殷殷期待以及沉重房貸,讓阿勇 與阿志奔往異鄉謀職,毫無猶疑。

抵達世界第一高樓的夢幻工程基地後,兄弟倆人一起在同一個工地 勞動,一起在信義區賃屋生活,一起在下工後群聚喝酒、放鬆身心, 一起在離地數百公尺的鋼梁上,風吹日曬雨淋,一起在電話中與父母 閒聊後,繼續擘畫往後人生的種種……。他們計畫趁年輕體力好的時 候,努力攢錢奉養父母;他們想著還清家裡的房貸,再盡可能鼓勵自 己的孩子們,攻讀更高的學歷;他們希望有一天台北國際金融大樓完 工後,能攜家帶眷一起前來參觀旅遊。

夢想使人湧生力量。哪怕當時日薪是新台幣兩千五百至三千元,扣 除餐食交通的開銷與其他雜支,實領金額約莫兩千到兩千兩百元左右 ,哪怕每天清晨四點就要起床工作到晚上八九點,熬夜加班連續上工 十幾個小時是生活日常,哪怕逢年過節,為了省錢而犧牲返鄉與父母 家人團聚的時間……。對於阿勇與阿志而言,在艱難人生中,隱忍苦 痛並且持續勞作,是換得幸福的唯一選擇,而尚未完工的台北國際金 融大樓,那個只能以想像力抵達的頂點,彷彿閃耀著明天會更好的幻覺。

誰都沒有意料到,這個綺麗的夢,會在半途便攔腰折斷,轟然下墜 。

2002年3月31日下午14點52分,台灣花蓮外海發生了規模六點八的 強震,在地震斷層帶上的島嶼,劇烈震盪。台北盆地因為地形的場址 效應,而出現嚴重災情;城市西區的承德路,一棟公寓大樓倒塌,造 成八人受困,東區信義路上,當時已經建造到五十六樓的台北國際金 融大樓,因二百多公尺的建築結構體晃動,導致置放在頂樓,正在吊 運數噸重量鋼筋的兩支塔吊機具,無法承受一倍角度搖擺所產生的壓 力,東、西兩側塔吊的人字臂螺絲因而鬆脫斷裂,隨後直接掉落地面 。

依照中央氣象局的地震震度分類標準,地震震度是依照最大加速度 來畫分。Gal是加速度的單位,1 Gal代表每秒有秒速一公分速度變化 量。震度一級時,最大地動加速度在0.8到2.5Gal之間,是「當人靜 止的時候可感覺到微小搖晃」。到震度六級時,最大地動加速度在2 50到400 Gal之間,這時已經會出現「站立困難,汽車也難以駕駛, 較重的家具翻倒,門窗扭曲變形,可能有部分建築物受損,屋外可能 出現噴沙、噴泥的現象」。

三三一地震當下,台北國際金融大樓旁的信義國小測得地表加速度 為193 Gal,落在五級強震的級距。但由於當時正在進行大樓鋼構安 裝及假固定等作業,東西兩側固定式起重機的基座「於四十六樓夾樑 於五十一樓,高出五十一樓三十二公尺」,且因樓高五十一樓的地震 力約為地面的六倍,等於事發時,東西兩側的塔吊機具承受著難以想 像的誇張壓力;結構上最弱的塔節螺栓處因此撐不住,應聲斷裂。

目睹死亡從眼前走過,只是短短數秒的事。

那天正值施工期間,兩百名工人在大樓內趕工,沒有任何徵兆,難 以預防的地震猛然來襲時,所有人只能憑藉本能逃離現場。有人掉了 鞋子,有人奮力緊抓身旁的梁柱,避免被震落,有人不假思索,從二 十四樓拔足狂奔往下跑到地面,只花了五分鐘……。那個當下,阿志 人剛好在五十六樓,他身上的繩索扣連在副柱的安全母索上,正「以 安全帶綑綁吊在半空中做大樓副柱的工程」 。阿勇和弟弟是同一組 工作人員,「他負責裝料,弟弟負責安裝」。

阿勇在樓層內向弟弟阿志大聲呼號,要他暫停手邊工作,儘速回返 大樓內。高空中強勁的風勢打碎了阿勇的憂心如焚,千絲萬縷的殷殷 呼喊,無能傳入阿志的耳中,而失控的人字臂旋即擊往阿志所在的方 向,身上的安全帶原本應是緊急救命的保障,瞬間卻成為掙脫不了的 死亡桎梏。阿志與被擊落的大樓副柱一同墜地,阿勇「眼睜睜看著弟 弟一路摔到松智路的馬路上」 。

往下看,那是二百多公尺的地面,即使沒有懼高症的人,光是站在 高空樓層的邊緣,都能心跳加速,手心滲汗。阿勇狂喊弟弟的名字, 「我從五十六樓一直跑下去,電梯什麼的,都停了。結果我下去,我 找我弟弟,我找不到。後來是有人去幫我找到,蓋著帆布,捲起來。 」

事後到警局採訪的文字記者描述當時阿勇的神情:「至於親眼目睹 胞弟慘死的工人,則是一語不發,整個下午均紅著眼眶地坐在警局內 ,場面令人哀淒。」

要有多大的勇氣,才能走上前並掀開那塊帆布,直視帆布包裹著的 親人殘破的屍體?要有多深的親情,才能帶著從小一起長大,一起為 分擔家計打拚,如今卻已天人永隔的手足兄弟,一路返回故里?我難 以想像。而阿勇多年後,在電話彼端,低沉而蒼涼地回憶著:「還好 ,是留全屍,一個眼睛不見了。」

這個驚天動地的墜落,砸毀了地面的建物圓頂、停放在松智路上的 數輛轎車,以及包含阿志在內,五位工人寶貴的生命,與五個勞工家 庭,往後一生的依靠與冀望。

餘震使得大樓不斷有磚石雜物從空中飛落,先前掉落的重型機具在 地面揚起層層塵灰;這些金屬巨獸從澳洲進口來台灣,成為營造工地 的生力軍,然而澳洲,並非是以防禦震災知名的國度。台北市總共出 動兩百五十二人救災,現場嘈雜聲不斷:警車、消防車、救護車、驚 惶未定的工人、拿著手機報平安的移工、趕赴現場的媒體、圍觀的路 人與觀光客,所有人都籠罩在這場災難的迷霧裡,感受著哀傷、哭嚎 、驚詫、憤怒、悲痛、茫然與不解。

在荒蕪中尋找希望?

阿志墜落那一年,因工殤事故而短暫停工的台北國際金融中心,在 7月18日,正式更名為「台北101」。隔年7月,台北101舉行了辦公大 樓上梁典禮,包含當時的總統陳水扁,以及台北市長馬英九皆受邀出 席該盛會,現場冠蓋雲集。同年10月,完成塔尖定位儀式,市長馬英 九在媒體注視下,宣布台北101成為全世界最高的建築物;這分「世 界第一」的「榮耀」,維持了五年多的時間。

台灣的建築躋身全球排行榜,拔得頭籌,有其背後「天時地利人和 」的各種盤算。2022年2月出版《從0到101:打造世界天際線的旅程 》的宏國集團董事長林鴻明,在新書發表會上提及,當時他為了促成 這項史無前例的開發案,透過一番運籌帷幄,讓中信、新光、國泰、 中華開發等企業組成「台北國際金融中心企業聯盟」,以兩百零七點 五億新台幣,拿下這個標案。這個金額數字對他意義重大,因為「這 是母親林謝罕見誠心擲筊而來,彷彿冥冥之中有所注定。」這幢宏偉 建築要往上攀升超越100層,也是他的母親「鼓勵團隊不要因為『10 0』就自滿而停下腳步,於是決定了101層。」

在台灣的道教廟宇中,神像前有一對到數對的筊杯,是台灣人熟悉 的日常。我們透過筊杯擲出後,落下的方位來探測神鬼的意念,兩個 巴掌大的半月形木片向俗世世界傳遞的訊息,經常同時扮演著解惑和 撫慰的功能。宏國集團「頭家媽」林謝罕見為了鼓勵自己的孩子,擲 筊問卜,也因為101這個數字,象徵著「好還要更好」,於是成為最 後拍板定案選定的吉祥數字。然而,對阿志的家人,特別是哥哥阿勇而言,全程目睹弟弟參與建造台北101而遭受天災致命意外喪生,是 一場「比糟還要更糟」的際遇。

「那時候是跟神明講的,擲筊,跟阿嬤,一起住在那邊。」阿勇說 ,「那個時候在台北,在做那個頭七的時候,問一問,就擲筊,一筊 就安置在那裡了。」彷彿歸心似箭似地,阿志透過聖筊告訴家人,他 想和阿嬤同眠在燕巢鄉的墓地,二十四歲的青春華年,於是在此地凝止成永恆的墳塚。

只是,創傷在遭逢親人死亡之後,被狠狠封印在阿勇的意識底處, 「我常常做惡夢,夢到他掉下來,連喊都……救他也來不及,也才幾 秒鐘啊。唉,五十六樓欸。」面對夢境裡的無能為力,阿勇也只能喟 然長嘆,「人一生哦,都有個劫數,三大劫數什麼數,只是那個劫數 哦,躲得過躲不過這樣,是大的還是小的這樣。」

不知道阿勇後來還有沒有再去廟裡擲筊,問問阿志在那邊過得好不 好?

三三一事件後,阿勇一直過得不太好。

夜晚,他在夢魘裡輾轉反側,白日,他在弟弟工殤意外的陰影中, 匍匐求生。當時正值盛年的阿勇在事發之後,好幾年間都無法再登上 高樓的工地工作;生死一瞬的恐懼如影隨形。

不過,恐懼固然令人身心煎熬,但深埋心底的歉疚,才是他無處求 援的苦痛根源。「阿志4月2號生日,本來清明之前要載他回來,他說 那邊趕工,所以我就沒有把他載回來。」多年來,阿勇深陷在「早知 道」的遺憾裡,無能言說,往事深邃彷若一潭不斷下墜的流沙,越掙 扎越容易滅頂。

「回憶哦,有甜的有苦的,但我的回憶是比較苦的,不好的那種。 」

出身南台灣典型的勞工家庭,阿勇的父母教育程度都不高,原本在 化工工廠工作的爸爸,因長年工作環境影響呼吸道的健康,1980年代 前後氣喘病發,自此健康每況愈下。家中三個孩子,年紀最大的長女 其時也不過五、六歲,阿勇與阿志,就更年幼了。媽媽為了承擔經濟 支柱,在外奔波各地從事水泥工,但,好運似乎遲遲未曾眷顧這一家 人。1983年冬天的某日,阿勇的媽媽在騎車返回家的途中發生車禍, 傷勢嚴重,影響了聽力。

貧寒的家境,使得阿勇姐弟三人很早就體悟了雛鳥離巢、顢頇學飛 的人生況味。幾乎是和九年國民義務教育的軸線平行疊合般,阿勇和 阿志都在國中畢業後,便離開校園,進入社會職場,開始與薪水日日 拚搏的勞工生涯。雖然阿勇曾短暫地在私立國際工商夜間部就讀半年 ,然而高昂的學費,加上白天大量體力勞動的清潔工作後,導致課堂 上只能開啟補眠模式,難以讀書學習,他不得已只能放棄求學,成為 全職工人。

阿勇一路從清潔工人做起,洗地毯、打蠟,也曾兼差賣菱角、賣水 果,後來在擔任監工的親戚介紹下,進入營建工作。他經常掛在嘴邊 的幾句話:「沒法度,不得已,沒得選」,是他為年近半百的自己, 一生職涯精要的總結,亦彷彿是他看待自己命運藍圖的基本態度。「 做工的人都是用時間和命和它拚」,阿勇很早就看透了這個行業的本 質,不需要料事如神也能預知一二。

和個性內向的阿勇迥異的弟弟阿志,則選擇從學習汽車修理做起, 一直到當兵退役,才決定放棄前景未見明朗的汽車修理行業,跟隨哥 哥進入營造業,當起建築工人。

外向健朗的阿志,一向受人喜愛,「他很大方,對每個朋友都很好 ,不會小氣巴拉,會幫忙。有時候也會買飲料給大家喝,人品好。」 阿勇談起早逝的弟弟,不無懷念。而阿志在母親的記憶裡,尤其貼心 可人:「當兵都捨不得花用,會把軍中的軍餉省吃儉用把兩千元存下 貼補家用,母親節還包紅包給我,連放假都盡量賺錢,是個十分孝順 的孩子。」姊姊也說:「他的心願,是幫老闆趕快蓋好台北101大樓 ,工作多存點錢,趕快繳清家裡的房貸,讓父母放心。」

像是擔心描摹阿志的力道不夠,眾人捕捉逝者身影的故事會成為徒 勞,阿志媽媽不停地拋出一個又一個,鮮明地活在她心中的阿志樣貌 :「生阿志的時候,突然風雨交加,那天是2月25日,再過七天就是 農曆年。他小時候有一天跟我報明牌,我沒理會,結果鄰居照他報的 名牌卻中獎。小時候阿志都跑跑跳跳滿皮的,牙齒常撞傷,長大後卻 很懂事,很為家,個性活潑開朗,很孝順。」

顯然,在阿志媽媽大腦海馬迴的皺褶裡,「孝順」和「阿志」是同 義詞。

我當然知道,記憶並不堅固。情感的力量經常比記憶強大,於是記 憶極有可能因為強大的情感而被竄改或重組。然而,不需要理解關於 時間或者記憶綿延的理論也能深刻感受到,阿志的家人選擇和離世的 他共處的方式,其實最原初的出發點,是因為愛;對逝者的愛,對同 為被遺留下來,仍然掙扎求生的其他家人的愛。

鮮少出遠門的阿志媽媽,當年因為失去了孝順的兒子,首次有機會 來到台北。在大寮鄉下的家裡看見電視新聞,播放著意外事故的現場 時,她心裡掛念兩個也在那裡工作的孩子們,想著要叮囑他們注意安 全;直至她接到電話,和先生兩人被安排搭機北上的那一刻,她都沒 有真正意識到,死亡的陰影已近迫在眼前。

突如其來的慌亂中,阿志媽媽謹記在心的其中一件事竟是:在機場 時,有乘客因體恤他們夫婦倆人處境,自願讓他們插隊,提前上機。 對她而言,那是陌生人的恩情,而恩情就是該仔細放在心上的事。

阿勇總是自責,「我書也讀不多,弟弟出事也是剛做完兵回來,沒 工作我才拉進他跟我一起做。然後,沒想到,退伍回來沒幾年就發生 這樣啊,也還沒娶老婆……。」也正因為懷抱這分情感,阿勇始終感 到難以釋懷的愧歉。他帶著弟弟離鄉逐夢,離家前父母一再交代他, 「小弟年紀較小,你要好好照顧小弟」。他想起出事前不久,他才因 細故和弟弟起了爭執,帶著彆扭的心情一同去工地上工。午睡時,坍 塌的夢境讓他反覆心焦;他沒有想到,一覺醒來之後,卻果真從此陷 入人生最長的噩夢深淵中,遍尋不著得以喘息的出口。

「我情願是我走不是他走欸。」阿勇的遺憾裡,深植著他對家人最 綿長的溫柔。

從身體裡長出紀念碑

就像漁人嚮往大海,阿志也曾想望過立業成家後,被溫情環抱的生 活,然而,死神讓他與愛情錯身而過,猝不及防。在不同的工地與工 地之間往返謀生的阿勇,透過相親的方式,與來自福建的妻子結婚, 組建家庭,有了自己的孩子後,肩上的負擔益顯沉重。

成家立業需要錢。在台灣,勞工的一條命價值多少?

像阿志這樣工殤去世的勞動者,在勞動基準法的職業災害死亡補償 條例中,可獲得平均工資四十五個月的補償,若是依他的投保薪資每 月一萬六千五百元計算,補償金額不到七十五萬。幸而此事引發外界 矚目,因而採用當年他的日薪計算,他的家屬可獲得約四百五十一萬 餘的金額。 即使這已是相對優厚的職災死亡補償,但仍遠遠落後於 生活所需。也難怪,悲慟逾恆的阿志媽媽說過,「好在阿志沒結婚, 否則現在再加上他的孩子,怎麼養得起?」

地震前,阿勇已然結婚了,妻小留在南部,他與弟弟北上工作,最 後卻只能捧著弟弟的骨灰獨自返鄉。婚後二十多年來,在百貨業擔任 零售員的妻子,靠著賣女性用品的業績抽成,貼補家中開銷。每日工 作需要長時間站立,經年累月下來,雙腳的靜脈曲張已經嚴重到只能 靠打針治療來勉強支撐。阿勇心疼妻子的辛勞,也感激她對自己的不 離不棄,他淡淡地說:「沒跑,已經很好了。是我撿來的幸福。」

對於孩子們,「還要看他們自己,喜歡讀就讀,現在我們人還沒走 ,他們能讀多少,就讓他們讀多少。」冀望透過教育翻轉階級,是許 多勞工家庭為下一代建造美好未來的想望途徑,只不過,面對這個關 乎社會結構體制的問題,一生從事粗工換取家人溫飽的阿勇也隱隱明 白,他最後其實只是希望孩子們,「不要學壞就好了。」

「人生下來就是帶苦字」,阿勇曾這麼說。

而苦,是一種逐漸麻痺對人生抱持夢想的痛覺。

2015年,阿勇在高雄輕軌工地現場工作時,因為意外而造成左手掌 ,除了大拇指之外的其他四指被機器截斷,雖然及時送醫縫合,但癒 後情況不甚理想,神經截短接合處的疼痛,沁入骨髓,這分必須「要 忍受到升天,走的那一天才能解脫」的痛楚,讓他體力大不如前,在 身體勞動就業市場競爭力原本就處於劣勢的困境,更雪上加霜。

參與高雄輕軌的建造,讓阿勇也成為工傷的受害者,奪走他四指的 工地,就位在高雄夢時代廣場附近。加上前兩年父親過世,母親罹癌 ,家中接二連三面臨曲折困頓,他感受到人生裡,結結實實的惡夢連篇。

仰賴安眠藥入睡多年,他卻不知道自己何時才能從夢魘裡醒來。

阿勇並非好吃懶做之人,妻子應該也都看在眼裡。只要有工作機會 ,他也總是頂住壓力,設法咬牙撐過。只是境遇太過乖張多舛,就算 努力並不保證能夠鹹魚翻身,但霉運之路走得如此徹底,很難不讓人懷疑人生。

從小信佛拜觀音,每年會和妻子到廟裡點光明燈,為家人求平安, 求福祿;比起弟弟摔落大樓時,只能眼睜睜看著,卻束手無策的心慌 ,能夠到宮廟裡祈福點燈,是阿勇在時代洪流裡沖刷翻滾後,能夠稍 稍感到踏實的幸福。

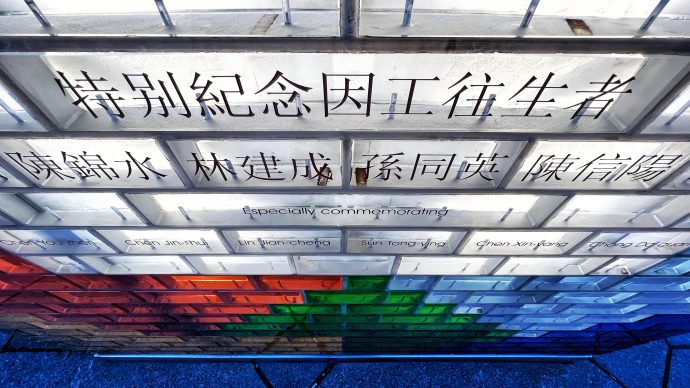

2007年,台北101大樓前的廣場,矗立起七座彩色紀念碑,是為了 紀念三三一大地震工殤罹難的勞工,以及參與建造這座摩天大樓的所 有團隊。彩色琉璃材質透明,阿志的名字,與其他人一同被銘刻在紀 念碑上,剛好位在白色區域,相對醒目。仔細探看紀念碑內部,阿志 名字下方出現了鏽蝕的黑漬,其他顏色區塊也明顯看出或大或小的龜裂痕跡。

我的腦海倏忽閃現那些,大幅刊登在101捷運站出口的精品廣告, 以華麗澆灌著往來經過人們的潛意識,所謂的生活品質的象徵,是對 「質感、美學、知識與高標準的追求」;不知為何,我無法將目光從 阿志名字下方的污漬移開,良久良久。

對於這七座繽紛活潑,帶著裝置藝術趣味,看似大型「光明燈」的 101伙伴碑,阿勇雖然知悉,但並沒有時間特意造訪,也沒有談論的 意念。對他來說,「蓋了紀念碑也沒用啊。」

早在弟弟阿志墜落松智路的那一刻,阿勇身體裡已然長滿了傷痛與 想念的荊棘,並且相互纏繞成尖銳無倫的墓誌銘,只要一碰觸,就會 無聲地流出血來。