寫一個不負責任的父親,把其無知、無賴、往陰裡走的樣貌,以較寬容的筆調寫出。這父親對怪力亂神的想像力在「樟樹公」形象化達到頂點。情節織密,娓娓訴來,層次很多但不顯悲哀,深刻。〈蘇偉貞講評〉

我父親是一個怪物。

我最後一次見到他的時候,心裡就是這麼想的。他躺在那刷洗過度顯得悲慘的淡綠色床單上,像顆被遺忘太久竟然長出白毛的膠囊,裹在淡綠色的紙藥包裡,每一個細胞都蜷曲起來,向內裡包裹自己。等到哪個人把他吞到肚子裡了,在胃酸裡他會瞬間像吸了水的魔術毛巾那樣,倏忽地伸展開來,拉得越來越長,越來越稀薄,直到被消化成鈣質蛋白質氫氦氮。他消失了,卻又從來沒有離開,悠遊在你的血汁骨髓裡。他就是那樣的怪物。

他的頭顱去了一大半,是撞著了還是壞掉了很難說,總之是消失了,這讓他在這個奇怪的地方顯得合群一些。看看隔床的鄰居,整天嘴巴都張得開開的,盛夏的果蠅飛進又飛出,剔了平頭分不出男女的老人弓起背,躺不直,彎折的手掌伸不過來,趕不走嘴裡糾纏不清的過客。

角落,躺著一個身體像小小孩,頭大得像寬口缸的某某人,身上整整齊齊地穿著淺藍色的長袖條紋睡衣。在性別意識僵化的鄉下地方,我大膽假設那是個男孩。成天他的眼睛骨溜溜地,不停地向左右來回瞟動,像是醒著在做夢,或是夢著卻醒著。我猜想他既然REM 了,必然以某種形式在夢著,如此動不了也合理了,畢竟做夢的人就跟癱了一樣。那樣成天清醒夢,他的意識一定昇華在某個很高階的地方,隨時他那顆大燈泡般的肉身,就要覺悟起來照亮整個樓層,帶領這些跟他一起癱在慘綠病床上的樓友,丟下不住腐壞的臭皮囊,一起超脫涅槃得道昇天。

他也度怪物度妖怪嗎?男孩只顧滑眼珠子,沒有回答。我想大概不成吧,《西遊記》裡妖怪要度化,總要幡然悔改痛改前非,免不了要先捨身取義粉身碎骨一下,佛陀菩薩才會大發慈悲,撿起他們的碎片,拼成一個好一點的版本,收在哪個大神身邊當個口是心非的小跟班。這樣的心機,這樣短暫的不自愛,我父親是做不來的。在死與半死不活的關口,他選了半活,往後三年就這樣毫不羞恥地把自己捲了起來,不管姑姑怎樣拉扯,攤平了的手掌老是自己捲回去,那捲尺中心緊緊握住的,就是他最後一點的生命火花。我父親就是這樣的怪物,他絕對不會放手,也絕對不會放過你。

他躺在那裡,謹慎地閉著嘴,這讓他在這樓層裡,意外地顯得很內斂很有想法,時時他算是深邃的眼睛眨著眨著,好像回頭變成了胎兒,讓原本懼怕他的人忘記了他是個怪物,可憐起他來了。比如說某某親戚在床邊端詳了好一會兒,咂咂嘴說他其實是個漂亮的男人。當然他是,要不然生性孤傲的三太子,怎麼老是選他當乾兒子,有時候連觀世音菩薩都來搶,僵著一張素白的臉故做冷淡地說我是不太在意,但這次也該輪我了吧。但後來他誰都不要,去跟了一個荒郊野外的樟樹公。

樟樹公顧名思義是棵樟樹,肚子雖大,但也不是什麼巨樹,也不知道是誰,去樟樹那裡圍了條紅帶,就說是百年靈驗樟樹公。有了神靈,有了信眾,就有了廟,後來信眾走了,神靈依然無語,廟倒還在那裡。有一天,我父親偶然間走進了這座廟,立刻就明白,他跟樟樹公是累世因果糾結的冤親債主,或是西洋人說的靈魂伴侶。最重要的證明就是廟裡有一幅樟樹公人化的畫像,穿著一身中山裝,唇頂上一撇小鬍子,五官深邃,相貌堂堂,端坐在貼著白磁磚地板的房間裡,一張深色的胡桃木椅子上。乍看會以為是國小課本裡的孫中山,只是臉腫了一點,身材也矮短一些。

為什麼一棵樟樹該長成這樣呢?佛經裡說為了度化不同的人,佛會現身成不同的樣子,也許顯靈的樟樹公出現在信徒眼前,在那個時代就變成這個樣子,某種在地化的救世主幻想,約莫就是發福了的祖國遺夢那樣的東西。

恰好這般的樟樹公長得就像我父親,要不是他跟阿公也長得像,跟叔叔伯伯七個裡面五個姑姑也長得像,你真要懷疑,我父親就是從荒野一棵樟樹修練成的妖精裡無性生殖出來的。自從跟了樟樹公,他放下以往到處尋靈訪聖有廟必拜的放浪生活,甚至把深山裡他結緣多年供奉著中山中正經國十尺銅像的神秘教派 也放開了。他甘心地守著這座小廟,沒事就去附近工地幫忙灑水降溫,恐嚇工頭不供奉的話可能會引來意外,藉此為樟樹公招來不少香火,也接收了不少過度曝曬熟透的貢品洋果回家。

這是他們關係一開始的甜蜜期,但人跟神靈的關係總是不對等的。對著神明你要必恭必敬戒慎恐懼,燃香要點三支、四支、六支不等,先往外拜天,回身拜主神,右拜又左拜。給天神一支,自己的主神總是豐厚一點,要插三支,兩邊副神各一支。舉香要捧在額前,跪拜頭要扣到地上,自己熟悉的廟就跟衣食父母一樣,要用心巴結,遠近親疏不可僭越。你要知道那樟樹公,其實是一個心眼很小的老光棍,活了百多歲,沒開過花也沒結過果,對女信徒特別苛刻,好幾次我拿香姿勢不對,還是舉著香說一些五四三,立刻就被落下的香炭燙得哇哇叫。

樟樹公一貫無語,婆娑的枝葉卻儘牽著父親往妖魔鬼怪的世界裡走。他原本就愛畫符念咒,但多半只是為了好玩,現在變本加厲,成了嚴肅的事業。無奈這廟裡誠心的信徒只有他一個,無人來求神問卜,他只得在家裡展示他的神功,沒事在門楣窗側貼一些硃砂黃紙的符咒。我不曉得他寫這些符的目的是什麼,如果是驅散遊魂惡鬼的話,恐怕恰恰發揮了反效果,還不如說是邀請函。夜裡樓梯上奔跑竊語聲不絕,不時有什麼髒東西爬上床來壓著我喘不過氣。後來我躲到書房裡去,那裡的門帶著鎖,鎖上了,明顯人鬼都進不來。

把這一點怪在樟樹公上,或許有點不公平。我父親本來就是喜歡往陰裡走的人,他覺得這外頭的世界好亮好難,每一個人都使盡力氣賣肝賣肺地力爭上游,讓人瞻望著就累,他不是那樣的人。他喜歡柔柔軟軟地想像、安安穩穩地假裝,他喜歡只留下門面,底下的一概不管。他做生意止於打電話給幻想中的李董張董套交情,學技術總是三兩天就上手,做得似模似樣的,但也僅止於此。比如說他曾經自煉神藥百靈丸,還開了藥房賣靈丹,但從沒學過一天藥學,沒得過一張執照。他恐懼公單位,不敢上公所登記結婚、更換身份證,一直到車禍成了植物人才擁有健保卡。他原本應該是陰影底下與世無爭蚯蚓那樣軟趴趴的小蟲子,但他卻被挖到地表,暴露在殘酷的日光底下。為了生存,他變成了怪物。

他連走路的樣子都變了,肩膀沒由來地向左邊下垂,兩腿微微張開,彷彿隨時在蹲馬步。有些親戚說,他被附身了,他的身體不是自己的,是神靈鬼怪在扯著他的手,讓他做出他不想做的事。那時候他也開始浸泡神酒,和室裡陳列著一排烈酒浸著蛇、蠍、鹿茸還有一些我當時年紀小辨識不出來的東西,他心情好就喝一點,心情不好就喝一大杯,喝完他就可以舒舒服服地摔東西打人了。不過再讓我說一次,早在認識樟樹公之前,他就已經是個怪物了,只是別種怪物罷了。

我小時候,他是個可以隨時隱形的怪物,時常我找不到他。我把從窗口探進來的光塵都看透了,還是找不到他的蹤影。後來我肚子餓的時候,還是會下意識地望著光塵發呆。人家說書中自有黃金屋,我在粉塵裡找飯吃,是同樣的效果。書裡當然沒有黃金屋,粉塵裡沒有縮小成分子在量子世界迷途的我父親,也沒有被他捧在手裡準備要給我吃的一碗迷你粥。他不在那裡,沒有人在那裡,除了我和滿屋子的灰塵,什麼都沒有。

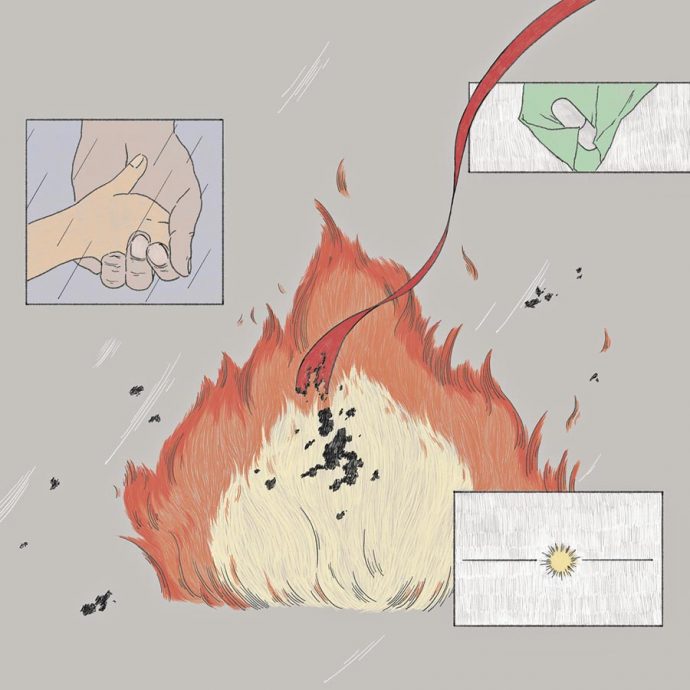

他也可以是另一種怪物,牽著我的手站在綿綿細雨的月台上,等著本來就不會出現的人。如果他曾經開誠布公地告訴我,我們是在演一齣行動劇,演給月台上我們素不相識再也不會相見的路人甲乙,演給這個對我們的苦難毫不在意的世界,我可能會覺得好過些。你瞧,就像真正的藝術家那樣,忍受著飢寒之苦,慘遭遺忘遺棄,夢想被踐踏被忽視。那樣的悲劇是有美感的,即便我不過是三歲大的孩子,手裡握著的不是隨時準備脫逃的紅氣球,也不是點燃了就可以看見美麗幻影的火柴盒,而是一隻怪物的手。

他左手缺了一個指節,人家告訴我是被車門夾傷的意外,後來我才知道,原來是為了一個他一定會再犯的毒誓,用菜刀剁下了自己的指節。原本可以接回去的,但他自作聰明把它泡在烈酒裡了,你知道的,為了消毒 …

我記不得了,和室裡那幾瓶酒裡,有沒有哪罐漂著他遺失的指節?泡著指節的酒會有什麼樣的靈方藥效?該不會像童話裡點石成金的魔法,可以把重複割裂的痛楚凍結成無感的黃金?還是像洋迷信裡的榮譽之手,曬乾死刑犯斷掌製成的小偷法器,每一扇鐵門心門都可以輕易打開,定住想離你遠去的人,讓他們永遠逃不開你的手掌心?一個怪物的指節會有什麼法力?它可以一指按消所有錯步的痕跡,把齒輪轉回到原點,彷彿一切從未發生?

明顯的,那藥酒沒有效,他的樟樹公也沒有保佑他。我一直相信樟樹公在一次風暴中,被雷打中,整座廟被燒得精光,但我想不起來是聽誰說的,也許那是我一廂情願的幻想。也許整個關於樟樹公的故事,都是他編造出來的,是他照著自己的模樣畫成了樟樹公聖像,是他自己將那棵光棍樹別上了彩帶,像新娘一樣地嬌滴滴送進他懷裡。他為自己造了一個分身,彷彿他的所有惡念就地超渡順便涅槃了,從此他再也不是孤孤單單地上蠕動的蟲子,天上有個對應的星斗,有個如影隨形的神靈老大,可以巴結、可以收買,可以推託。

最後他什麼都沒有了,只剩下他自己,頭顱缺了一塊,蜷縮在綠色病床上。他離起點好遠好遠,一切都來不及了。

他死的時候沒有親人在場,只有那二十幾個跟他相伴多年的床伴。我想像過那場景,他停止呼吸的那一刻,我以為天空會綻放花火,長久的陰霾終於離去,迎來了光明,我想像那會是奇蹟般的分秒。但它只是安安靜靜地的,水面上升起泡沫又靜悄悄消失那樣的無事。燈泡男孩依然沉浸在他超凡的夢境裡,那些醒時總是面帶痛苦的老人們,也在睡眠中歇止了掙扎。噓,像是母親安慰著孩子,死亡撫慰著痛楚的肉身,噓。

有人問過我要不要看他最後一眼嗎?我不記得了。但我一定會拒絕吧。畢竟,是哪一個怪物躺在棺材裡等著被燒成灰燼?

那個怪物不見了,其他的呢?