彌撒,Missa,在拉丁語中,意喻告別和離開。

1.

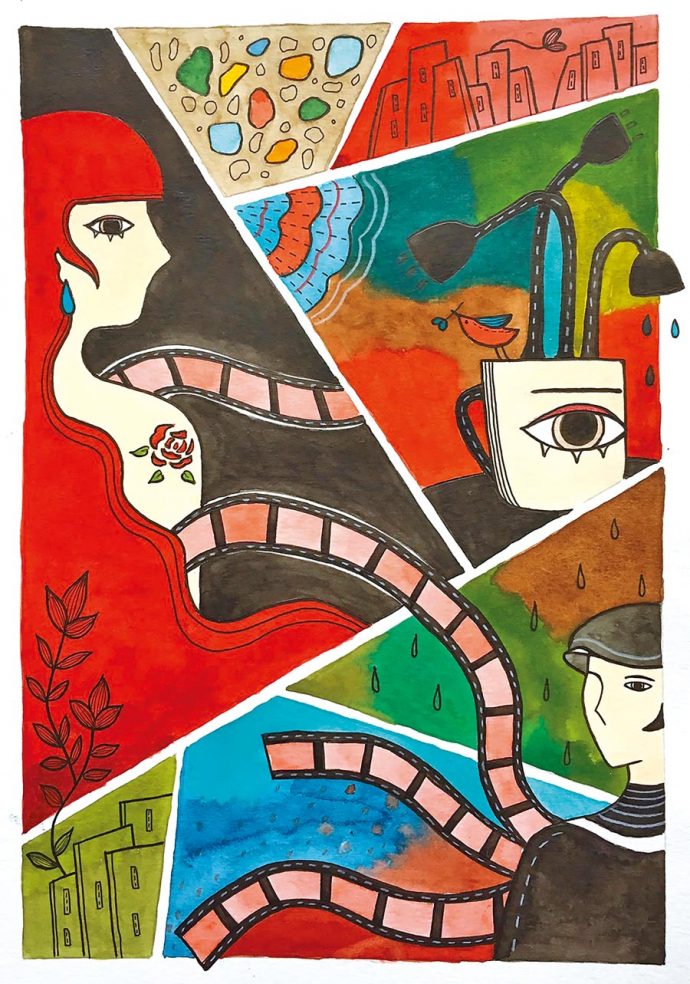

唐人街上誌新戲院的新上劇目是粵劇名伶鳳芳芳的獨角戲,上個世紀她搬來紐約,深居簡出。近年不再拿捏戲腔,改唱Jazz。唱法舒展了,但新文明的鉛字卻印不到她身上,她還是舊時代的壹頁書簽。頭發苛刻到根根墨黑,找紅寶石的銀簪挽起來,穿植絨暗花的黑絲絨旗袍,用煙托戒指吃香煙。身體曲線雖然是拆拆織織扯了幾輪松掉的毛線,但舞臺燈打上來,遙望過去還是壹張朦朦朧朧新鮮相片。

有鳳芳芳在,那個時代的壹口氣就在,華人報說,「她像一件誠實的文物,是不易被文字和傳說篡改的。」

她遲暮之年再復出做現代戲,華埠轟動。她寫本子,投射自己的女人史詩,如何偷渡、依附又如何在時代洪流中背對人潮。戲叫《不離開黑夜的女人》,把現實和理想分割成白天黑夜,而她就是那個永夜者。

來捧場的更多都是相熟的票友,不乏四九年前來美國的遺老們。遺老們,當然當然,都是從遺少變來的,也都曾經面龐光潔,神采飛揚。現全都齊齊整整穿了簇新的西裝三件套,跋涉幾條馬路地來,鄭重坐在臺下中央,宛如時間的印章。

美人遲暮,眼睛不老,舞臺水墨妝包住她飛梢的鳳眼,停停轉轉灑到那班老友身上,臺上臺下好像都活泛亮光。

那眼神是信物。她他們都是泡在福爾馬林裏的標本,不願明天。

觀眾墨壓壓圍坐在寬寬圓舞臺的階層臺階上,一隻濃色茶碗般納住她和壹張小臺幾,壓著雪白蕾絲布,上插著壹支瘦腳伶仃的艷紅玫瑰,花和女人被摘下,就都是死物了。燈光側投上去,玫瑰的影子映在墻上,和她是雙人舞。小提琴和揚琴淅淅瀝瀝配著她的念白下雨,像吃完了珍稀的糖,展平悉悉嗦嗦的赤金色塑膠糖紙的褶皺壹樣,蜜中帶苦。

紐約是個巨大的標本展覽館,從什麽時候來的人好像就永遠停在那個刻度上了,灰撲撲的,口音不改的,執迷不悟的,魂魄壹樣散在城市,尤其是勿街……這臺戲上演了,人人各懷心事,

戲到高潮,暗中有中國女人壓低尖尖細細蜜棗嗓子,樂不可支:“喔唷,祖宗,幾歲了,怎麽看戲還哭?”

紐約人都是衛道士,集體轉過身來,憤恨一聲:“噓。”,這聲竟然大過她的。間或傳來一聲女人們高亢的抽噎或渾渾的鼾聲,這倒是被寬容的,笑聲轟然。

戲散時人潮黃豆一樣倒出來,又跺腳發現下雨。紐約的雨總是很臟,把人淋成癩皮狗,幾個有先見之明的人掏出傘,蓬蓬蓬,飄出去各色的花。離地鐵還有些路,更多人在岸上泊住了,不相識的人們借火,又聊起剛才的戲,同一個觀點和火機到處借來借去。人聲嗡嗡中先頭那個蜜棗嗓音又飄出來,倒是新發言:「哎這老太的旗袍怪好看的,轉頭我照樣子做一件。」,這女人是葛芝,挺高興,穿雪白的羊角扣大衣,不容許黑的白。一頭卷發,要是熟撚翡翠臺幾檔早年的肥皂劇,倒能依稀辨認出她盤盤的珠玉臉,和圓鼓鼓的唇線,唇也是棗色的,饞饞的嬰孩嘴。那些年,她常被勻到些不溫不火的前四集就翻出命運簽文的角色,多是白月光。

旁邊男人不搭腔,她只好專心等雨。戴了藕青色的小羊皮手套,作勢地抹下來又套上,不過是感慨那個姿態,過一會手挽上隔壁的臂膀:「晚上吃什麽?富瑤還是東村新開的臺灣菜?」

男人是蔡朗,悶悶地還浸在戲中,吞雲吐霧間能看到他的窄眼睛和高鼻樑,寬寬壹頂鴨舌帽,不好接近。但唇是飽滿柔軟的,多了幾分漂亮男人的可親,他有東方式的嬉皮和憂鬱,眉宇間常有份思索,在紐約,在哪裏,這都是性感的。只是問題在,他都讀不破自己身上的問號。

「都行。」

葛芝怨了:「你總歸什麽都行。這個戲我看你也覺得行。」

「這戲?還真行。」,蔡朗算是活了,拍拍肩上雨。

「行?行在哪?」

「妳什麽感想?」,蔡朗看葛芝。七年了,同一起點出發,都做電影。這一兩年葛芝在幾檔他諷刺為「八婆電視劇」的華人肥皂劇裏演大驚小怪的太太,有時他倒驚訝,一張雙人床上居然容得下這麽相悖的兩條分岔路。

觀眾愛看她扮天真,她還就真越活越無知。

「女人總是不服老的,耄耋之年還要人看她這生多美麗。眾人眼光真是女人防腐劑。」

「這樣的女人是不會老的。你不明白。」,蔡朗丟掉煙頭,插袋,不去牽葛芝的手。

但她也是可愛的,一對眼睛小鹿清純,望進去就是蔡朗的這麽多年。蔡朗看她鼻頭凍凍,是奶油臉上的紅色櫻桃,拎著折舊的名牌包,想到她有時合影把包掖一掖,藏在背後。不然小報記者又要促狹了:怎麽成天背這個。卻從不問他討要。

「妳又瞎想了?」,蔡朗一沈默,就是要開始創作的號角。這點,葛芝也是有微詞的。蔡朗在極年青的時候拿到分量很重的最佳導演獎,她就跟了他。早年百支媒體話筒伸到面前,急急刺破天才秘訣,鎂光燈亦融化他:「創作就是排泄,毫無痛苦就是常態」,沒想他的天分是一臺巨大猩紅的盤旋滑梯,最開始的尖叫和興奮,就已經是遊戲的最高點。

他急於再成就,又次次事與願違。

抑或是時代不需要那種聲音了。後來他們來到紐約,在國內銷聲匿跡。

還有人問嗎?不知道了。

蔡朗的天份是越刮越沒勁的獎,七年,先刮出來一個1,再一個0,再然後好多零……那又如何,他有天分,但他的天分沒有屬於他的兌獎處,不能換算溫飽,就是一張廢紙。

「我和你說過,下一部拍點有人看的。這次製作人不是給了你個很好的本子嗎?一定能轟動的。」

「那種轟動?」,蔡朗不置可否。

葛芝這下真的惱了:「是啊,那種轟動。就是那種轟動讓我們吃了這麽多年飯,沒有風餐露宿。」

蔡朗痛處。

七年軟飯,沒等到下一個李安。

「被大家看到才是有用的。你偏偏要朝反方向走。」,葛芝又轉換成溫和。「啊?」,有時她對著蔡朗,像對一個孩子。並不是他要來紐約的,是她想要鎖住他。「我們再也不分開。」,她傾慕過他的才華的,倒不是變了,只是還要吃飯,吃飽多快樂,吃著吃著,總會變得油光滿面。

「我要的又不是大家。」

「那妳要什麽?和大家不一樣,有什麽好處?」

又拉扯出一段空白,對話的死胡同,而這個死胡同,兩人都走厭了,太熟悉裡面的絆腳和彎彎繞繞。雨停,正好搪塞掉這段空白。蔡朗故作高高興興地揉揉葛芝的臉:「走吧,吃飯。」

最後還是吃了常吃的富瑤,兩菜一湯,飯後去平價的Bed Bath And Beyond,買了接下來幾個月嚕嚕蘇蘇的生活用品,路過精品店,葛芝看上一盞小黑白臺燈,最後沒買,「沒用的」。

搭空中纜車飛躍伊斯特河,路過萬家燈火時,這個城市的碎金又壹次揉進眼睛。

回到羅島的幹凈居室,葛芝心情已經轉好。睡前,玩起她慣了的遊戲——蔡朗發間有一個旋的,她總喜歡假裝那是個門鈴。

長長手臂一伸,叮咚叮咚,要他買汰燒,要他在第五大道突然背起她,要他夜半煮一壺茶要他穿女人衣服逗她開心。

要門打開,要打開門後不是他自己。她是識相女人,所要求的都不超過蔡朗的能力。但那些叮咚叮咚潮水般漫上來,任何時候,打濕他單身男人的空間。

有時他條件反射地縮一縮脖頸,在她長長的手臂伸到他發間的時候。

蔡朗熄燈,喝水,手中握的玻璃杯正好倒映對樓新蓋的羅島高級公寓Manhattan park,羅島本是麻風病院的小島,後來住滿華人。但自從留學條件不再緊縮,那些發了財的人瘋了似的把孩子運到美國,長島和羅島的地價都漲了。他們住中國人裝潢鋪張的樓裡,交中國朋友,去中國城唱中文歌,進進出出中國面孔,平移了一個中國到紐約,沒人認識蔡朗。

他望向杯中,看其中倒映的內容:一間臥室、一個露臺、再一間臥室,一個露臺,一居室大約八十萬美金……杯中已有y百六十萬刀。

葛芝叫他:「寶,叮咚。」,他回神,看她的臉柔軟地陷在暗中。這次的要求,她說:「我們結婚吧。」

他把含在口腔的水咽了咽,話自然地滾落出來:

「小芝,不如結婚的事我們再緩一緩。」

他問不出來,為什麽要結婚?就因為人人都要結婚?就像人人都要買房?

吃了七年軟飯,他想反哺出什麽好東西。

但沒有。

他忘了葛芝是怎麽突然憤怒地,拉了燈,把枕頭和罵聲砸向他,她精心選的薰衣草枕頭種那些悉悉嗦嗦的藥材怎麽雨點一樣砸過來,她選擇的便宜丹麥玫瑰吊燈打出的粉色,是她的品味,口腔一樣張開,囊括住他。他木木然拎了一件外套,就走出門,葛芝在背後大喊的是「滾出去」,他不懂女人,不曉得女人讓妳走,就是在和服裝店老闆討價還價,滾出去是她們篤定老闆必定捨不得這門生意的,篤定男人的離開是風箏線。葛芝追到門口,一邊罵著滾,一邊眼睛辣紅,看他真的撳下了向下的電梯,才嘭地關上了門。

貼住門的時候,她聽到電梯:「叮咚」,樓梯下行。

2.

離了家,蔡朗也並不知道去哪。在通宵巴士流浪漢的盒飯和潦倒氣味裏坐了幾圈,鬼使神差回到誌新戲院。夜風泠冽,他的思緒都被斷句。但他總是很喜歡唐人街的,長長一條,像一句工整漂亮的諺語。街頭是一爿醫院,街尾是殯儀館,而鑼鼓喧天粉墨登場的戲臺,嵌在中間,中國人的一生就從街頭到街尾這麽溜過去了。

午夜一點,戲院早就打烊,一盞小小的燈捏在佈告欄上。是鳳芳芳的海報,映著她的剪影和那朵玫瑰。旁是殯儀館,蔡朗第一次知道原來殯儀館也會打烊的,簷角翻飛,中式的門欄上並列貼出兩張白紙,也有冷冷的燈打著,是人生的海報。楷體寫著亡者姓名,馮尚美儀,顧子青君……都是謝幕者。

蔡朗笑了,他想到葛芝她們為了戲裏角色在演員表上的前後能爭個妳死我活,回去要告訴她原來人死了排名不分先後。

沒錢,沒通訊工具。蔡朗有點後悔了,不然還能跑去看場午夜電影,或者什麽爵士酒吧的大腿舞。袋中唯一有包煙,解了尷尬,他站在路邊,迎著風抽。不知多久,趕著去波士頓的人們拎著行李從他身邊穿過去搭灰狗巴士,最後一家越南粉店打烊,工人唱著歌騎車回家。有人突然拍他肩。

「先生,有火嗎?」

他當是夜半攬客的女人,回頭敷衍。轉頭只看到烏發蓬蓬的女孩,小小雪白的粉撲子臉,嵌著一對晶光四射的寶石眼睛。只籠統地覺得她在發光。臉是天使的,可惜身材也是,穿一件金色織線的毛衣,嘴被吹得生紅,格外生動的臉。

他點火,她的煙頭像鏡頭一樣湊過來。

「妳不知道去哪?」,女孩搭腔。

蔡朗尚有警惕:「隨便轉轉。」

「我猜你第一次這樣。」,女孩的眼睛還是鏡頭一樣叼著他。

「這樣?」

「遊蕩。」

「何以見得?」

女孩狡黠,笑,露出犬牙。她昂昂脖頸,叫他看一地煙頭。

蔡朗也笑。「妳呢?」

「我就住在夜裏。」

「哦?」,蔡朗看她背過身面對海報,念出聲的——「不離開黑夜的女人」,她咯咯笑,「該不會演的是我?」

「妳沒看嗎?」,蔡朗問。

「妳看了?」

「嗯。間接導致我為什麽現在在這裏。」,他掐頭去尾,簡要介紹。

女孩捧腹,笑聲都和她透明的皮膚一樣剔透。

「妳應該看看這出戲。」

「最低五十刀。有一點……囊中羞澀。」,她嘻嘻笑。「我幾乎沒有錢。」

「沒有錢怎麽行?」,蔡朗了然,所以這個點,她出現在街上,倒有點更悔恨今夜袋中沒錢了,「那怎麽行。」

「怎麽不行。」,她倒全然一手好牌地推掉了他的意思。

「沒錢能做什麽?」

「真想知道?」,女孩背著一隻紐約客的布包,蔡朗倒笑了,這是民主自由派的basic單品,夜間攬客竟然要武裝到這份上。

「沒錢,那包裏裝的是……?」,蔡朗促狹了。

女孩嘁一下,「沒錢,那是因為不樂意五鬥米折腰。」,她竟然拿出一臺筆記本,和壹支錄音筆。

蔡朗眼神驚奇。

「我是作家。」

「作家?」,蔡朗笑了,「我是導演。」

「哦?」,她微微瞪眼的樣子像一隻貓。

「妳出版了什麽?寫真集?」,她倒蠻像張曼玉的。

「倒是……沒有特別滿意的。還在修改,今年就會出版吧。」,她樂觀,「妳呢?」

「還沒拍出特別滿意的。」,不知道她是哪一派。蔡朗也沒說錯,七年人的細胞全都新換一遍,新的蔡朗眼高手低,沒有任何作品。

「紐約真是到處都是藝術家。」,女孩睫毛飛扇,望過來。

「是啊……不願意承認自己是瘋子的人都說自己是藝術家。」

「藝術是紐約的宗教,前天我坐uber,司機聽說我是作家,翻遍全車找到一張美鈔叫我簽名。」

「但他絕不會減免妳的車費。美國人。」,蔡朗誇張地在胸前比十字。

兩個人這次捧腹。

「我叫蔡朗。」

「馮法法。」,女孩伸出手。

兩只寒冰一樣的手握一握,夜油然摩擦出一點希望。「跟我來。」,她說。

她兀自掐滅了煙,穿進黑暗。其實從背面看,路燈的光牽引到那些小小的金線上,她的腰很細的,擰起一股風波。蔡朗跟著,畢竟這個夜晚也無處可去。不多時,她帶他到一間燈火通明的平屋——是寺廟,曼哈頓的廟堂竟也經濟型地省略掉了前殿的,佛熱熱鬧鬧地搬進公寓房,住在成百上千的小格之上,從寒氣中踏入這幾百盞盈盈熱熱的香燭之中,倒也有幾分感動。

不是體會不到那份冥冥和渺小。

蔡朗駐足看了會。

「你有什麽要祈求的嗎?」

他把神情收好。

「沒有。」

「什麽都沒有?」

「什麽都沒有。要的東西都是求不來的。」

「那菩薩給你糖吃。」,她笑嘻嘻,嗓音讓人渴,赤金色的光打在她深凹的眉眼之上是一片雲雲溶溶的精靈之感。室內很熱,她脫了毛衫,露出長長的手臂,伸向佛龕前的小盒子。

他看到她手臂上紋一支栩栩如生玫瑰。

「喂!」,急急制止。

她指甲抹了奶白,挫得很尖,已經打開那個雕花的盒子,取出來幾粒水晶糖。吊詭的華麗中,蔡朗確定這不是他剪輯出來的電影。法法剝開一粒糖:「唔,桂花糖。」,遞給彈眼落睛的蔡朗一顆:「你看看你的是什麽味道?」

法法說這是她的「如」果,過年的時候她從法拉盛買了一把糖,偷偷放在這裏,每夜來吃一顆,她都不知道下一顆是什麽味道。如此吝嗇未來,但她分給蔡朗一顆。蔡朗剝開,含入口腔,淡淡的,然後周轉出薄荷的香氣。他開始確信這是個值得的離奇夜晚。

法法神秘湊向她,燈火之中她的臉也是小小的泥金色佛像,蓬鬆的發暈出金色的邊來:「接下來帶你去第二個不花錢的地方。」,順勢牽起他的手,是燥熱的,五指上帶壹點涼涼的薄荷氣。她帶他去唐人街上的KSHOW。中國人開的ktv。逆光望過去,男男女女的輪廓長在壹起,法法從包裏拿出壹管猩紅色的口紅,對著門口停的大貨車鏡子搽搽嘴唇。「跟我來。」,探身走下樓梯,熱門的重復的俗氣的傷感凝固成歌詞在聲電走廊來回飛去,法法隨手推開某包廂的門。

「抱歉抱歉,來遲來遲。」,她像模像樣的。又推蔡朗:「我們是Emily喊來的朋友,這是Kevin。」,眾人先呆了下,法法不理,率先拿起小小酒杯,倒威士卡:「我先自罰三杯啦。」,她吐吐舌頭,房間內是班留學生,有男生先叫好:「好好好,很能喝,快過來坐。」,法法活絡蝴蝶壹樣在包房飛來轉去:「來來來,我先點壹首莫文蔚的忽然之間。」

她也是忽然之間來到他的生命的。

3.

葛芝是咬定了主意這次不讓步的,第二天就把蔡朗的東西都扔到了客廳,狼藉一片。蔡朗想,也好,彼此靜下,都已經共生藤蔓般長了七年。他找出來積灰很久的膠片相機。第二天夜裏又出門搭公車去戲院。走的時候躡手躡腳帶上門,像什麽虧心事。第三天又是。

葛芝是知道的,但不制止,抹不開面子。朋友都說:妳家蔡朗是李安啦。七年磨壹劍。葛芝和蔡朗壹開始都信的,但什麽時候才能從巨大的盤旋樓梯撲向水面,引來尖叫和浪花?他們都已經等得太久了。現在像是在頻頻確認命運的節目單。

她刻意拿走了他全部的錢和信用卡,又在微波爐裏放進做好的飯,這是她的潛臺詞,也是她的試驗:是不是真因為自己束得太緊?蔡朗仍然夜夜鬼影般出門,如今「叮咚」已經是她最不樂意聽到的聲音。

整整半個月了,她的半側床是冷的,微波爐裏的菜會被吃光,小小的碗洗好晾幹。第二天回來,蔡朗倒頭就睡,周而復始。

他們像是擁有了時差。

蔡朗和法法每晚都在中城的麥當勞見,她總是準點來,不知從什麽地方。一點整,腕上帶只大三針男表,穿電光絲料的香芋紫裙子,或是毛絨絨的鵝黃小祆,發間溢出香波氣味。她總是嶄新的,從不疲憊。

麥當勞是這個城市夜王國的入口,純然的烏托邦,流浪漢不知從哪都找來一本本黑塞叔本華細讀,隔壁的牙買加人已經和法法相熟,總在放了幾支雷鬼後,給法法留下盒雞塊,熱騰騰。她在夜裏四通八達,也有馬來仔會從工作的粵菜館拿來盒蒜蓉紅蝦,她把蝦頭剝下了,唆它們的腦黃,然後套在十指上。

她也笑瞇瞇捧著臉對蔡朗講過那天KTV裏的緣由——「留學生裏多的是Emily,Amanda啦,真不知道為什麽大家起名想像匱乏,隨便編個名字就總能撞上。玩的就這麽些把戲,人人的經歷也都差不多。」,中國的留學生總是熱絡又木訥。有人在紐約呆上五六年,壹口英文仍然支離破碎,常來常往不過那麽幾條街,像是被結界圈起來的魂。

「今晚去不去唱歌?」,法法有時候笑瞇瞇的,有時他們一道去,又遇到上次惡作劇過的人,已經成了熟人。

「都在夜裏,誰介意妳是誰?有時自己都不介意。不然怎麼叫自己Emily、Peter、和Hannah?」

有流浪漢喜歡駐足看向法法的筆記本電腦,任由誰看完總會和法法神秘對看,法法對陌生人很大方,卻唯獨不給蔡朗看:「萬一寫的是妳?」

有個流浪漢是吉普賽人,他總是拿個不銹鋼杯子倒好熱茶,神神叨叨看著路人,捧著水晶球,知曉天命的。破口大罵或是喊出他們的命運:「下地獄!」「下地獄!」「沒有靈魂的人!」

看到他和法法,他怔了一下——搖頭。

「Missa……!Missa……!可憐的人!一場空。」

蔡朗想,他終於七年後再遇到能夠燃起他創作火花的東西。

他們做很多很多很多無用的事情,因為無用而更可貴,這和白天的價值觀如此背離。比如在東村的日本街玩倒退著跑誰更快的遊戲,兩人一人一臺相機,捕捉入夜的怪人,積分算榜,他們把積分榜用煙灰寫在地上。遇到的人越怪的分值越高。有次蔡朗捉到插著橘色大羽毛的人妖皇後,法法遇到在時代廣場變兔子的香港魔術師,難分勝負。還有次,他們拿著傻瓜機互相壹閃閃光燈拍對方,快樂大笑:「妳才是我遇到的最奇怪的人。」。

法法講很多種語言,買Tacos時西語流利,摸到禮帽裏軟軟兔子時又大喊「嚇親我」,她抽煙時喜歡加上彩色的泡泡糖,這樣吐出來的煙就是彩色的。隔著粉色或是藍色的煙霧,他端詳這個小人,熒熒白的,她也是尊小菩薩,眉宇寶石般沈甸甸地莊重,如果美麗是一種宗教,他已經著迷。

法法喜歡帶來不同顏色的墨鏡,戴上綠色,城市是憂郁,戴上紅色,什麽都快樂。她有時戴著墨鏡和蔡朗逃進AMC看電影,「這樣我就調節了世界的亮度。」

煙霧無用又斑斕。蔡朗前所未有地舒暢。他拿膠片攝像機拍法法,近的纖長的睫毛,遠的投射在墻上的影子,他拿他們的影子投在墻上,很大的,塗抹滿整面墻的影子做紐約的皮影戲。他從未真實地親吻過她,只有在影子貼近時可以。

他把與她的肌膚相親當成一種彌撒儀式,一定要在拍出什麽完美的東西的時候才可以。

夜晚是被棄置的時間,麻木的人在這裏更麻木,沈溺的人出不去,蔡朗倒甘願出不去,他前所未有地擁有無數火花和靈感。法法和葛芝壹樣,也有著女人小小的願望。有次她駐足在34街壹家小小的猶太鋪頭前,望住對藍寶石耳環,莫桑石,不值錢的玩意。

「真像是眼淚一樣。」,她表情癡癡,「原來眼淚是可以被凝固下來的形態。」

「我買給妳。」

「可是我們沒有錢。」

「誰說沒有錢就不行?」,這句話這次換他說。後來一晚,他帶來臺二手的打字機,交給法法。他拿著畫筆,他很擅長速寫的——他畫畫,她寫詩,給這個宇宙中心的遊客們留下片刻的魂器,時代廣場到底是紐約從不熄滅的地方。五刀壹張,兩人布了小小的攤,那是他和法法第一次沐浴在白晝,哪怕那只是高亮的白織燈。

他開始想,他能把法法帶到白天嗎?一起生活?葛芝呢?

攢了再半個月,攢夠了那對藍寶石小耳環的錢,他買來,交給法法。

她戴上,兩只墜子晃蕩,飛來蕩去兩滴汪汪的淚。她的雀躍是真的,幾乎要飛進他懷裏,按捺了一下,她說:「我帶妳去個地方。」

坐夜間巴士,她帶他到布魯克林,半夜通宵營業的咖啡店。Cafe Reggio。紐約唯一半夜都還在喝咖啡的地方——誰會在深夜需要咖啡?那些耽溺在夜裏的人們啊。這家開了百年的咖啡店,果綠色墻壁上掛著埃及艷後的頭,隔壁NYU法學院的學生來這裏溫書,日復一日啃同一本大部頭,落地窗前,或者有眼歪口斜穿法蘭絨紫色睡衣和睡帽的老太來這裏織毛衣,也有拿羽毛筆寫小說的作家,滿手墨水。滿座是法法的熟人,大家看她牽著蔡朗的手走進來,一片口哨和調笑。

「My husband.」,法法說。

甜蜜的謊。這裡的人爭相說謊。

所有的人舉起手來的咖啡杯,像是歡慶的酒,蔡朗想:「是時候了。」

法法蜜笑,往他肩上靠,還是那種薄荷觸感,涼涼的。

她的味道。

4.

蔡朗早就看中的一棟爛尾樓,在中央公園旁。大約是某個集團資金鏈斷掉,獨自矗立在城中的壹棟豪宅,就這麽被棄置在那裏,像城市的一個分章逗號。他知道裏面有精裝的樣板房,巨大的玻璃窗,16×9,望出去是整個曼哈頓,像是一塊巨大的電影熒幕。

這裏把儀式準備給法法再合適不過。

他蒙上法法眼睛,把她帶到房間中。

已經擺好一百卷拍好的膠片,這個月,他鏡頭下的他們的一切,每一個瞬間。

法法望住他,晶光四射的寶石眼睛。呼吸是急促的,他除掉她軟軟的衫,幻想一億次的她的溫度,終於貼上來。他把特別的自製追光燈對好她,看到她盈盈白的羊脂皮膚。然後他把膠卷一卷卷拆開,纏繞在她身上,城市、人們、他們,他把他們的故事,貼合到她的身上。

他的紋身儀式。他的彌撒。

不怕他的熱情灼傷那些膠片,把它們報廢,他們身在夜中呢。

他就要吻上去了。

突然房間的電燈大開,葛芝的尖叫聲把這浪漫的儀式開膛破肚:「蔡朗你在幹什麽啊!」

她雇了私家偵探,已經尾隨了幾個夜晚。今天她跟上樓。

葛芝瘋狂地捧起那一卷卷已經拆開的鬆散的膠卷,就像被除去衣衫的法法,那些城市空空的景的負片被房間的電燈照得清晰,空空的咖啡店,空空的街道,間或有一個人的影子,塗在白墻上。膠卷整齊排列,不能接受的真相連排子彈般射穿她。

蔡朗再回頭,法法不見了。那個紐約客的包還在,他吃痛地避開葛芝的窮追猛打,打開電腦,沒有密碼。再打開文檔,一片空白。

他不置信,全選,全選,全選,所有的用白色寫的東西才顯現出來,成百上千的——

「和我留在夜裡/和我留在夜裡/和我留在夜裡/和我留在夜裡/和我留在夜裡/和我留在夜裡/」⋯⋯

5.

誌新戲院,海報欄捏著小小的追光燈,女人的剪影,底下墊著一支玫瑰,海報上三個花體交纏的F字,再是,字體,《不離開黑夜的女人》。

蔡朗戴上墨綠的墨鏡看過去。

鳳芳芳。

再戴上那副曾給他狂熱和幸福的紅色墨鏡。

馮法法。

是別人不理解我們啊,我們不是不存在,我們只是把自己留在夜裏了。