1949年9月,開國人事任命,紅色政權公佈了中央人民政府各部部長名單。父親(章伯鈞)是交通部部長。我熟悉的黃炎培、馬敘倫、李德全等都當上部長;我喜歡的史阿姨(史良)是司法部長。另一個黨外人士叫沈雁冰,筆名茅盾,成為文化部部長。他和父親一樣,都是1927年「大革命」失敗後脫黨(中共)。也就是說,他們曾經對革命懷疑過、動搖過。當上部長,對沈雁冰等黨外人士來說是高興的,也不感到意外。感到意外的是張元濟,他再三邀請昔日的實習生、《小說月報》主編南下,回到「商務」,萬不料就在張先生離京後的兩天,沈雁冰一躍而為部長了。

☉章詒和

應該說,把他樹為文學藝術方面的領袖人物,不是從1949開始,而是在抗戰的重慶。1945年的陪都,在周恩來授意下,搞過一場「沈雁冰五十壽誕和創作生活二十五年紀念慶祝大會」。事先《新華日報》就發社論,副刊是整版的壽辭。慶祝大會於6月20日舉行,出席的人高達六百人。與會者有國民黨宣傳部部長張道藩,美國新聞處竇愛士,蘇聯大使館一秘費德林,父親也去了。身著灰色長袍的沈雁冰自己也沒料到,「月臺」的人,一邊是沈鈞儒,一邊是柳亞子。王若飛代表中共講話,稱頌他是中國文化界的光榮,是中國知識份子的光榮,中國人民的光榮。這個慶祝會,奠定了他是繼魯迅、郭沫若之後的第三把手。

沈雁冰當中央文化部長是有資格的。1927年脫黨後,暫離政治圈子。1928年,寫出三部曲《蝕》;之後是《虹》;1931年,寫出《子夜》,被瞿秋白譽為「中國第一部寫實主義的成功長篇小說」;1932年7月,發表《林家鋪子》,11月發表《春蠶》;1941年,寫下長篇小說《霜葉紅於二月花》。這些作品是他的文學成就,也是他的政治本錢。說到政治方面,沈雁冰絕對是個人物,非一般「老幹部」可比。他是中國共產黨成立後的第一批黨員,與中共高官關係密切。他和陳雲一同參加「商務」的罷工;毛澤東任國民黨中央宣傳部代理部長,他做過他的秘書。沈雁冰是有人緣的,對人溫和,也無傲氣。不像郭沫若善於逢迎,也不像胡風過於倔強。武裝奪取政權,社會重新洗牌,有的人要上,有的人要下,沈雁冰屬於「上」,不是他要「上」,是有人要他「上」。

這是研究沈雁冰決不可放過講述沈雁冰重要「橋段」,場景生動,對話精彩,堪稱經典──

1949年9月沈雁冰由周恩來陪同,被毛澤東在中南海頤年堂召見,召見的原因是請他出任中央文化部部長。他不願意。於是,有了以下一段戲劇性場景。劇中人:周恩來、毛澤東、沈雁冰。

周恩來:(客氣地)中央人民政府在人事安排過程中遇到一些困難,所以請你來商量。

毛澤東:(開門見山)恩來對我講了,你不願意當文化部長,他勸不動你,只好來搬我這個救兵了,你先說說不願當文化部長的理由。

沈雁冰:(局促地)我不會做官,擔不起這樣重的擔子。另外,還有幾部長篇小說尚待完成。(說著,將準備好的創作計畫遞給毛澤東)

毛澤東:(饒有興趣地)好呀,這個計畫很不錯呀!恩來,你看怎麼辦?

周恩來:(以他慣有的眼神)是否能找到一個兩全其美的辦法,既當了文化部長,又不影響創作?

毛澤東:(馬上接話頭)我看可以這麼辦。雁冰兄,你剛才講的是你的小道理,現在我來講我的大道理。全國剛剛解放,百廢待興,文化是有關意識形態的一個方面。所以文化部長也很重要,現在想當文化部長是人不少,但我們偏偏選中了你,因為我們相信你。

沈雁冰:(略作思考)郭老可以當文化部長呀 ,請他可以。

毛澤東:(成竹在胸地)郭老是可以,但是他已經兼任了兩個職務,再要兼文化部長,別人的意見就更多了。至於不會做官,我和恩來也不會做官,大家都在學做官,這也是革命的需要嘛。(略停頓)為了使你做官和當作家兩不誤,給你配備一個得力助手,實際工作由他做。你就有時間寫你的小說了。

沈雁冰:(詞窮)這……好吧。感謝……請……(官場客套語)(注釋一)

山光水光,演的就是江湖量。沈雁冰在晚年回憶中,這樣寫道:「當時實未料到全國解放的日子來得這樣快,也未料到解放以後我會當上文化部長。」(注釋二)

1949年11月2日,他還是「上崗」了,畢竟是一個素有政治情結的人。再說,在文化發展以及文學創作方面,他也是有些想法的。可是過了沒多久,就和章伯鈞一樣,發現自己有職無權,不過是「掛個名」。沈雁冰的位置或許比章伯鈞還要艱難一些。上有周揚監督指導的中宣部,同僚(或下屬)個個享有盛名,精通政治也精通業務。如藝術局的張光年,戲改局的田漢,文物局的鄭振鐸,電影局的夏衍,外聯局的洪深,部黨組書記錢俊瑞,以及劉白羽、林默涵(他們中的很多人是「周揚派」),層層疊疊,左左右右,他幹什麼?怎麼幹?難怪沈雁冰兩度辭職,原因既有不能專心搞創作,也有對「掛名」的不滿和工作上的諸多被動。

例一。也許是出於「商務」本行,他上任之初,中央文化部組織專家搞了一個翻譯西方文學名著的書目。一張書單,身為部長也無權「拍板」,上報審批,最後審到周恩來手裏,不承想得到的是批評。周恩來一點沒客氣,嚴肅指出:「這個目錄並沒有按照毛主席的文藝思想辦,甚至有些部分是違反毛主席的介紹外國文藝的方針的。這個方案是照樣搬弄歐洲資產階級學者的‘名著’的標準來選目的。」沈雁冰後來回憶這件事,說:「感到極舒服,極痛快,感到眼睛明亮些了。」但同時又說:「有毛骨悚然之感。」(注釋三)舒服痛快與毛骨悚然,哪個為真,哪個是假?如果二者皆為真,那他當然感到尷尬。

例二。沈雁冰兼任《人民文學》主編,這個刊物當時是所謂新中國文學的「國刊」,起著引領方向的作用。對此沈雁冰深知,所以每期送他簽發,都逐一審閱,達到「事無巨細」的程度,他力求符合中共意識形態要求,但問題還是發生了。第一卷裏就有《讓生活變得更美好罷》、《改造》等文,先後遭到《人民日報》的批判。刊物做了檢討和自我批判。沈雁冰以為過關了,不想問題又來了:《人民文學》發表的《我們夫妻之間》、《關連長》等作品因為被改編為電影,又遭批判。接著是人員被調離,共有嚴辰、秦兆陽等六人之多,致使1952年3月號脫刊。他作為主編,恐怕不止是尷尬。

例三。沈雁冰還是《譯文》主編,最初幾期也因為脫離方向而受到胡喬木的口頭和書面批評。他所管轄的《文藝報》也因為怠慢兩個小人物李希凡、藍翎而身陷被動,主編馮雪峰檢查,沈雁冰也在位。

例四。1950年2月,他的《腐蝕》由黃佐臨拍成電影。編劇柯靈,主演丹尼、石揮,作曲黃貽鈞,陣容頗為可觀。《腐蝕》是沈雁冰在抗戰時期(1941年)寫下的一部長篇小說,主人公女特務趙惠明以日記體形式,記述了自己複雜的生活經歷和時時處在情感與理智相互矛盾的心理狀態。這是一部佳片,全國公演,十分轟動。父親等老友見到他,都向其祝賀,沈雁冰心裏非常高興!年底,情不自禁撰稿,寫出《由衷的感謝》一文。除了感謝影片製作方,更主要的是回答了為何要寫特務題材小說。父親公務繁忙,終日開會,想看卻不得空閒,還對我說:「沈雁冰寫女人最拿手。別看郭沫若風流,寫女人不行」。

父親還沒來得及看,竟突然停演了!文化部長的東西,也禁啦,為啥?而且停演的時間,就在沈雁冰剛剛寫完「由衷感謝」之後,那叫「當頭一棒」,這讓文化部長很難堪!據柯靈透露:上面認為「特務應該憎恨的,《腐蝕》的女主角卻讓人同情……這是一個危險的立場問題」。(注釋四)沈雁冰沉默了,也只能沉默。那內心呢?還是用柯靈的話來說:「他始終未置一詞,若無其事……我不信他心裏沒有任何想法。」(注釋五)

此後的沈雁冰已然「知己知彼」,懂點「行情」了。曾經的絢麗之色和理想之光,只能是一個越來越遠的欲望。在主編《茅盾選集》(開明版)時,他有意捨棄《腐蝕》、《蝕》三部曲,挑的是《春蠶》、《林家鋪子》。即使如此,也沒能躲過讀者的批評。他檢點自己,否定舊作,力圖通過新的寫作跟上新時代,遺憾的是他沒有老舍那樣的社會生活積累,無法達到選材的民間性與革命意識形態的和諧統一。有趣的現象是,1949年後,馳騁文壇的幾乎都來自解放區,原來聲望很高的作家(大多來自國統區)驟然失去了活力。

根據相關規定:派駐到家的警衛秘書是定期輪換的。沈雁冰的秘書後來輪換到我家,父親問這位姓王的秘書:「他還寫東西嗎?」

王秘書答:「寫呀,老寫。寫完就收起來,誰也不讓看。」

父親猜了半天,也猜不出他會寫什麼。沈雁冰大概不會像曹禺那樣,寫出一個高高興興出塞的《王昭君》。後來,聽說在續寫《霜葉紅於二月花》。再後來,又聽說他把一些手稿處理掉了。閱歷曲折、內心豐富的沈雁冰也曾反芻過往人生,將其提煉成文。可是到他去世,我們也沒見到一部沉實厚重的回憶錄,多遺憾!拘謹的現實與舒展的精神的糾纏,從來都伴隨著中國文人跌宕起伏的命運,是順風而飛?還是逆水而行?再偉大的作家也有常人的脆弱。沈雁冰的人生後期狀態,不禁讓我聯想起織布的梭子。「文革」中我在監獄勞改,那是一座?紡廠,我是擋車工。淩晨,排隊進了車間,面對一架架織布機,電鈕一按,手柄一扳,那梭子(紡錘)就左右穿梭起來。這是不是有點像1949年後沈雁冰,穿梭在官員與作家之間,躊躇于理想與現實兩端。

沈雁冰思想傾向始終右傾,但始終不是右派。他從容處世,謹言慎行,遇事大多採取順從,把思想見地和真實看法掩藏於心,掩藏的部分囊括了半輩子積攢下來的情感、學識與信條。這並非沈雁冰所獨有,這是中國人──從農民到工人、從知識份子到各級幹部,在一路顛簸、頭破血流之後所積累的寶貴經驗。如此行事,也就是一般人說的順勢或圓滑。而問題在於:人是有血有肉有頭腦的,有意掩藏的東西哪怕再少,非但會越積越多。而且遇到一點機會、一點縫隙、一個合適的場合,它就會流露出來,或是無意識流露、或是有意識表達。人啊,總有難以克制的一刻!

1957年5月,知識份子的早春天氣。中共開展整風運動,請黨外人士提意見。章伯鈞在中央統戰部座談會上發言,說:「在非党人士擔任領導的地方,實際是黨組決定一切。」羅隆基發言認為,「三反」「肅反」搞錯的人太多,要求單獨成立「平反委員會」。張奚若用「好大喜功,急功近利,鄙視既往,迷信未來」十六字,尖銳批評中共。儲安平在人大會議上,說出「黨天下!」在這個很適宜知識份子吐露心聲的情況下,沈雁冰在5月15日的發言即有所應和。他說自己在政府任職,平日忙於「三會」(會議,宴會,晚會),甚至自嘲地說:「從前(我)也有個專業,現在呢?又是人民團體的掛名負責人,又是官,有時人家有仍然把我看做一個自由職業者(作家),我自己也不知道究竟算什麼。在作家協會看來,我是掛名的,成天忙於別事,不務正業(寫作);在文化部看來,我也只掛個名,成天忙於別事,不務正業。」(注釋六)就這個豔陽天,他還在給邵荃麟的一封信裏直言,一般黨員是「只有兩隻手,兩條腿,兩隻耳朵,一張嘴巴,而沒有腦子。」「個人崇拜,在文學批評工作上們也是很嚴重的。」 「所有這一切都表示我們的壞作風是:膚淺、浮躁、一窩蜂起哄,盲目崇拜權威,只看是什麼人說的話,不分析說話的內容有多少真理。」(注釋七)這個發言由《人民日報》完整刊出,又被很多地方報紙轉載。

1962年4月,《人民文學》刊出沈雁冰紀念《延安文藝座談會講話》發表二十周年講話文章。原稿中有他對關於文學創作對「講話」的不恭字眼,還不止一處。如說「生吞活剝」、「轟轟烈烈,空空洞洞」等。同年,在作家協會大連創作會議上,沈雁冰用插話的方式攻擊中共的農村政策,說:「粗碗也不夠」,「買個雞毛撣子不容易,因為搞風箱去了。」(注釋八)等,這些講話顯然都發生在他「難以克制」的一刻。

事情到了1964年,毛澤東寫了兩個批示,嚴厲批評文藝界。中央文化部、文聯所屬各協會聽了傳達,個個心驚。階級鬥爭的風浪襲來,做官的沈雁冰似乎沒有捲入,上面也沒有要求他表態。但也就在這個時候,一份《關於茅盾的材料》已經暗中寫就,長達萬字,且發送相關機構及人員。「材料」出自中國作家協會黨組,而那時的沈雁冰正擔任著中國作家協會主席,這不是給人背後一刀嗎?還是一個堂堂執政黨幹的。不可思議吧!?其實,人家早在延安時期就這麼幹了,拿王實味開刀,一篇雜文《野白合花》,一句「衣分三色、食分五等」,從思想批判下手,繼而關在地窖四年整,最後要了人家性命。自那時起直到今天,對知識份子的整治侵害就成為革命意識形態的主要組成部分。在封建社會,考不上科舉是辱,到了社會主義,知識份子本身就是惡,視之為敵。「材料」彙集了沈雁冰在文學創作方面的所有「罪狀」,通篇沒給說他一句好話。開篇就劈頭蓋臉地數落:「全國解放以來,文藝界把茅盾作為偶像崇拜,近年來 更成為評論作品的權威,影響極大。在學習毛主席批示後,在這次檢查工作中,我們才發現,十五年來,他所寫的大量文章,一直在頑強系統地宣揚資產階級文藝思想。這些文章一篇篇孤立看,有時很容易被他迷惑,但綜合起來看,則問題十分嚴重,特別是近幾年來,更露骨地暴露出他反動的資產階級世界觀。在文藝的許多根本問題上,與當的路線、方針、政策針鋒相對……」(注釋九)

「文革」前夕,中國文人已匍匐在地,殘喘於呵斥之下。1966年4月7日新任中宣部副部長林默涵在作協創作座談會上,在對文藝隊伍做階級分析時,更是明確地把沈雁冰排在資產階級一邊。林默涵說:「五四以來有一種資產階級自然主義(如左拉的作品),這是沒有什麼理想的,而且喜歡寫點色情的東西。茅盾就是受這種自然主義的影響。」「大革命失敗後,有兩種人:一種人,在毛主席領導下,擦幹身上的血跡,拿起武器上山打遊擊;另一種人,對現實生活感到厭倦,退下來搞文化。《幻滅》、《動搖》茅盾三部曲就是在這種情況下產生的。」 (注釋十)這既是中共對他掌控的必然,也是他自我選擇的無奈。政權更迭引來政治的分野和深刻的精神衝突,從古至今皆如此,1949年前後,正是政權更替轉換的重要時刻。有人去臺灣,有人去美國,留在大陸的如陳寅恪,他從思想上沒打算進入紅色中國;錢鐘書是以轉換專業的方式轉入新政權;沈雁冰則採取了順勢而為。順勢的結果,就是只能這樣了。

研究沈雁冰的人在撰寫的文章裏,記錄了他在生活中的某些表現。如「1959年7月,因鋼絲床墊沒有修好,從廬山專門寫信給秘書,以極其惡劣的投訴進行漫?。」 (注釋十一)又如「1961年,他在百貨大樓買暖水瓶,因售貨員稍微‘慢待’了他,就開口罵人混蛋。」(注釋十二)再如「同年6月某一天,他要機關事務管理局賣給他按月供應的蘋果,進行聯繫,水果賣完。他又大發脾氣,罵人混蛋。」(注釋十三)──撰寫者認為沈雁冰「言行如此失控,對於個人涵養一向較高的茅盾來說實屬反常。」(注釋十四)他的這些表現反常嗎?反常;依我看,也不反常。一個人處處順從自己並不滿意的現實,從事自己並不滿意的工作,時時壓抑和掩蓋內心的真實想法及情緒。時間久了,誰也熬不住:大處無從表達,小處則一定會藉故宣洩或無端發火,俗話不是還有個「無名火三千丈」嘛。他是人,與涵養無關。

沈雁冰中等身材,瘦瘦的,有點小鬍子。衣著整潔,舉止文雅,一派斯文,講一口上海話。在臺灣期刊《傳記文學》裏有一篇陳紀瀅的回憶文章(注釋十五),記述1939年在杜重遠的帶動下,他去新疆擔任新疆學院教授兼《新疆日報》主編的情況。陳紀瀅說沈雁冰在新疆常撰文,也常講話,要命的是在一旁聽的人十有九聽不懂,包括盛督辦。盛世才和他談話,還得找人當翻譯。在沈雁冰和張仲實影響下,25歲的趙丹和幾個朋友興沖沖地去了。誰知世事無常,風雲突變,盛世才以「陰謀煽動」罪拘捕杜重遠,把沈雁冰、張仲實也「限制」起來。二人苦思良策,直到1940年張仲實獲家信,要求他回家為伯母辦喪。不久茅盾也接到上海電報,言母病逝。二人遂以奔喪為由,向盛世才請假並允諾事後仍返疆。即使如此,盛督辦還是一再拖延,中途反悔。後經周恩來指示,由毛澤民等人安排,又有鄒韜奮、沈鈞儒、郭沫若數十人說項,才把沈、張放出。二人離開迪化,先抵延安,後回重慶。有人說在這件事極大程度影響了沈雁冰,很快成為左翼文人。知名度、影響力都差一些的趙丹等人就沒有那麼幸運了,在新疆監獄足足關了五年,直到蔣介石把盛世才調離,才逃出魔掌。

行文至此,我要講一講有關沈雁冰的感情生活。有人撰文批評他自私的生活態度,最能說明問題的就是對待秦德君一事。圈子裏的人都知道沈雁冰與秦德君在日本的婚外情。作為一個男人,應該有起碼的勇氣直面與擔當。但他一直諱莫如深。1949年後,有了地位的沈雁冰參加第一屆全國政協會議,居然把面對面的秦德君視為「陌路」。1951年,秦德君申請恢復中共黨籍,組織部門找他核實情況,他大概就說了一句:「當時她的思想是進步的。」(注釋十六)

革命生涯總有一部分與情愛的交纏有關,在這裏,我要講的是另一個女人,叫范志超(我稱范阿姨),1906年生於松江。她才華卓著,相貌姣好,齊白石晚年曾繪牡丹圖相贈,題款是「蓮花心地、雪藕聰明」。范志超勇於接受新思潮,活動能力強,與柳亞子、徐悲鴻、瞿秋白、邵力子、黃琪翔、向警予等人均有往來,積極投身民國時期的婦女解放運動,一度是國民黨中央党部海外部《海外週刊》負責人。活動能力與美麗傾倒了一些社會上的活動家。瞿景白就追求她。瞿秋白對小弟開玩笑說:「在你沒有把塌鼻子修好以前,還是不要急著追求她。」後來, 她與蔣碧薇三弟蔣丹麟熱戀。1931年夏,範志超從海外歸來的一個晚上,夢到蔣丹麟穿著西服來道別,這使她有種不祥的預感!果然不出所料,蔣丹麟在江西廬山牯嶺因患肺炎去世!範志超幾十年不忘戀情,她在白色的床單上用紅絲線繡了一個大大的「念」字,四周繡了一圈心,圍成一個花圈,每夜就躺在「花圈」上。

千里紅塵路,都來會舊朋新主。精英雲集京城,好不熱鬧。1949年4月7日,學者宋雲彬午餐時碰到二十年前在武漢結識的範志超,驚歎她美貌依舊。於是,在當天日記裏寫道:「午餐時見範志超,風姿不減當年。」(注釋十七)五十年代初,毛澤東探訪住在頤和園別墅的柳亞子,意外見到範志超。得知她在中央美院教英語,不久即給柳亞子寫信,希望她也教教自己的女兒。這個細節是范阿姨親口講的,聽說柳亞子的文集裏也有記載,範志超的高雅脫俗也吸引著沈雁冰,曾在「自傳」裏多次寫到她,尤其兩個人在1927年8月從南昌搭乘日本輪船沿江而下,二人同在一間房艙,無話不談,書的最後一頁、最後一句是沈雁冰的呼喚:範志超,你在哪里?

上個世紀八十年代,範志超每次從外地來京,都會在我家和彭澤民夫人家輪流小住數日。一次她來京,提出去八寶山革命公墓祭奠我的父親。她、母親和我三人同行。恰巧章伯鈞的骨灰與沈雁冰的,存放於一室。母親說:「志超,我們也去看看沈雁冰吧。」

「不!」語氣低沉而決絕,臉上無任何表情。

結果,母親和我在沈雁冰骨灰前默哀,我獻上一枝白菊。

範志超回到南方後,給母親來信。說:「他是個壞人。」

這封信我一直保留著。母親當然知道,範志超說的「壞」是什麼意思。

1960年前後,父親與他觀賞彭俐儂主演的湘劇《拜月記》,在劇場相逢。兩人緊緊握手。沈雁冰非常高興,主動問父親身體如何,且語重心長道:「伯鈞,我們都是看戲的。」

為什麼沈雁冰會說這句話?陳紀瀅曾這樣講:沈雁冰儘管是左派作家,但中共對他採取的是不即不離的態度。

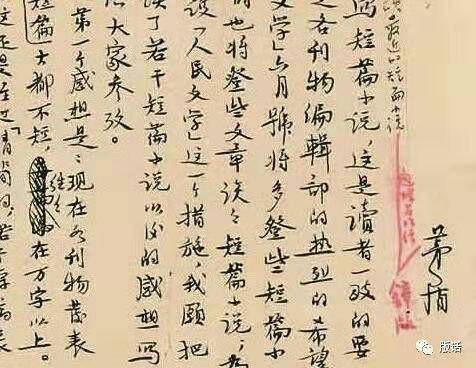

沈雁冰的字,漂亮,工整,清淡出塵且蘊涵富貴之氣,遠超當下一些知名書法家。頗值一提的是,他於1958年發表的一篇文學批評文章《談最近的短篇小說》(手稿),約9000字,在2014年由南京一家拍賣行經44手較量,以1207 萬拍出,創中國當代文學作品手稿拍賣最高價。由於家屬出面干預,未能最後成交,還引來一場官司。但是沈雁冰「顏公氣韻、瘦金骨架」的書法,已名聞天下。如今全國各大拍賣行,年年都有茅盾書法的拍品。嘉德拍賣行的朋友說,其成交率都在八成以上。沈雁冰的文學作品如今少有提及,字比書賣得好。其實,他的文學批評類文章寫得非常好,涉及到許多文學評論的基本規則。可惜文章裏提及文學作品如今已基本淘汰。文本都沒了,還有啥「批評」?

1981年3月,沈雁冰患病住院。想到來日無多,遂向兒子交代兩件事:一是入黨,一是捐款設立文學獎金。

「脫黨」二字,我不陌生,因為章伯鈞就脫党,於1927年。在那個大動盪的年代,在年輕的革命者當中,人事改變真是太多、太多。黨內,黨外,反對派,託派等等,各種角色或長或短地幹上一陣子,如浮萍之轉。也是那個時期,以瞿秋白為首的中共,在史達林直接命令下實行盲動政策,結果很慘。後來中共換了領導人,迎來的卻是更大規模的盲動,結局自然更慘。父親改弦易張,跟定鄧演達搞第三黨。有人勸他「重新登記」,他說:「好馬不吃回頭草。」我不知道章伯鈞是不是匹「好馬」,最後的結果是右派,到死也是右派。

沈雁冰就不同了,「脫黨」後的幾十年間,始終惦記恢復中共黨籍──

1931年,要求恢復黨籍,這是一次;

1940年,要求恢復黨籍,這是第二次;

1949年後,據說曾表達多次;

臨終前是最後一次。

顯而易見,要求恢復中共黨籍是沈雁冰的「心結」。既為「心結」,就沒有必要為其剖析動因了,只是覺得這與讀書人夢寐以求的生活境界離得很遠、很遠。在他心底是如何培植出永不動搖的追求來?是否和父親在鄧演達遇害後對第三黨人說的「要像寡婦守節一樣」守住鄧演達的精神一樣,沈雁冰也是「要像寡婦守節一樣」,矢志守住共產黨。

冬春交替之際,他的病請趨重,窗帷終日半掩的病房光線柔和、暗淡,恰好

遮蔽著患者孱弱的軀體。人時昏時醒。不斷地揪被子,嘴裏嘀咕的是「稿紙,稿紙」。或自語道:「筆,鋼筆 筆呢!」 表現出對文字的千般惦念和對寫作的極度焦渴。他沒能完成回憶錄和續寫《霜葉紅於二月花》,只能抱憾終身。我很理解,父輩中的很多人都是這樣走的!沈雁冰的底色還是文人,政治風雲、仕途生涯,自覺不自覺地消褪這個「底色」。臨到人生盡頭,再想退回去,晚了。生死之間存在著一條界限,把兩個世界分開,同時又有可能把兩個世界聯繫在一起。江山多變幻,目力有長短。按說沈雁冰是應該懂的。

微塵弱草,日月難逾。沈雁冰於3月27日晨,因心力衰竭離世。享年86歲。

去世後第四天,中共中央決定恢復他的黨籍,從1921年算起。鄧小平主持大會堂的追悼會。遺體上覆蓋著黨旗。鄧小平鄭重而沉痛宣佈:「中國文壇隕落一顆巨星。」

有存款25萬,捐做每年獎勵優秀的長篇小說。

怎麼說呢,沈雁冰的經歷、性格、處世、做派和後來文化高官的角色,決定了他行為上的「順勢」。內心是平靜的、苦悶的,平靜的苦悶。用他自己的話來形容:「我在上海生活慣了,坐馬桶這一套,改不過來,下到農村要蹲坑,又不習慣,受不了。」

受不了的心理,受得了的現實,這就是沈雁冰,1949年後的沈雁冰。

──章詒和

2019年春至秋,寫於北京守愚齋

注釋一: 韋韜、陳小曼《我的父親茅盾》,遼寧人民出版社 2004, 第51-52頁)

注釋二: 茅盾《我走過的道路.附錄》(下), 人民文學出版社 1997, 第634頁。

注釋三: 《敬愛的周恩來給予我的教誨的片斷回憶》, 《茅盾全集》第27卷 ,人民文學出版社 1996, 第203頁。

注釋四:《心嚮往之──悼念茅盾同志》, 《上海文學》 1981年第6期。

注釋五:同上

注釋六: 沈雁冰《我的看法》發言搞, 見於1957年5月15日《人民日報》。

注釋七:陳徒手《矛盾中的茅盾》,《讀書》2015年第1期。

注釋八:同上

注釋九:1964年8月28日作協黨組《關於茅盾的材料》,摘自陳徒手《矛盾中的茅盾》,《讀書》2015年第1期。

注釋十:陳徒手《矛盾中的茅盾》,《讀書》2015年第1期。

注釋十一:同上

注釋十二:同上

注釋十三:同上

注釋十四:同上

注釋十五:陳紀瀅《記茅盾》(上中下),臺灣《傳記文學》1981年06期07期08期

注釋十六:秦德君、劉淮《火鳳凰》北京 中央編譯出版社 1999 第84頁

注釋十七:《宋雲彬日記》下冊第60頁 中華書局 2016年