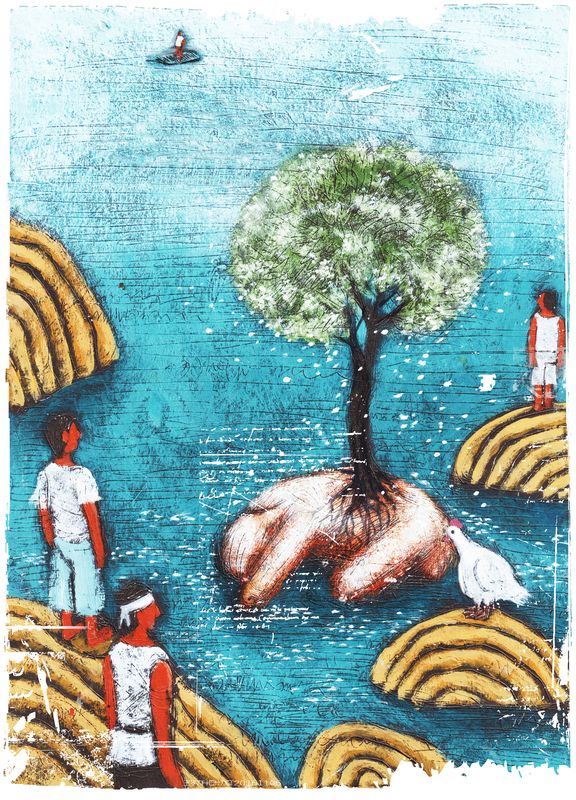

岸邊一株苦楝樹預備綻開滿頭的春天,一簇紫白色小花靜靜落到水面上。

⊙文/黃岡(第38屆散文組評審獎)

巴力克死在那年洪水來臨時。

族人早已習慣海洋要固定帶走一些人,就像每年第一陣東風吹落苦楝花一樣自然。但鄰海而居的人們不是不會悲傷,正因為太懂得調節眼淚,如同海洋控制潮汐,因此悲傷就憂鬱地如海水般湛藍,可撈起來卻是指縫間溜走的透明。

那一天全校放假、老師返家。一團烏雲從木瓜山那側飄了過來,積累了豐富的水氣,開始飄下小雨。可以料想個把鐘頭以後,木瓜溪狹窄的河道會蓄藏萬噸河水,從山澗以降與花蓮溪匯合來到出海口時,將已是黃泥滾滾。

至少現在是個艷陽天,巴力克心裡想著。

巴力克還在禁足期間,按照會所的男子規範,他不可以靠近部落,今年也不可以參加祭典。眼看著一年一度的ilisin年祭就要開始,部落kaka(叔叔輩)們都在海邊捕魚,他在溪床邊踅來踅去,就是眼睛望穿也不可以到海邊去玩。於是巴力克開始抓甲蟲,攆著剛抓到的蟲仔們仔細觀察,「這是自然課講到的鍬形蟲變態幼蟲期,又可以拿去學校炫耀了!」騎著腳踏車來到橋下,百無聊賴,腳踏車一丟,人就翻越橋下。某樣東西,襯著緞面般溫暖的河面悠悠、晃晃,弄得巴力克心癢癢。

岸邊一株苦楝樹預備綻開滿頭的春天,一簇紫白色小花靜靜落到水面上。

「快一點年輕人,抓著你公雞的白羽毛跑到會所呦!」長老們邊說邊拿著咬人狗打著過街年輕人的屁股。一列15、6歲的男孩子打著赤膊,扛著木頭,領頭的男孩子手中抓著白色公雞的頸子,從山上跑回會所的方向。一群婦女抱著孩子聚集到會所門口,等待著他們壯如牡鹿的孩子晉升年齡階級。年紀小的巴力克也在婦女之中。長老們幾乎只是輕輕拍打,咬人狗就在少年們的小腿上吻出一條條殷紅血絲,這種植物的奇特毒性,只稍微接觸到皮膚馬上會泛起紅腫、奇癢無比。巴力克不斷在心裡揣測疼痛的程度,心想若是換成自己,能容忍到什麼樣的程度?

拿著咬人狗藤鞭的kaka們不時衝著年輕人叫:「喂!不會跑快一點嗎?你們是有botol(睪丸)的男人嗎?這樣怎麼保護部落?」集中到會所之後,長老開始訓話,外邊的婦女和孩子伸長脖子往會所裡探,沒有人看得見裡面的情形,卻對即將發生的事知道得一清二楚。

巴力克偷偷攀在會所門外,看見少年哥哥們一個一個脫下褲子,趴在一根大木頭上。長老訓話完之後,階層的kaka,也就是自己的父親接著出來講話:「忍住啊,你們要成為部落的男人了,要學會保護部落和家裡的女人,要勇敢!」一記木棍便伺候在雪白的屁股上。這番光景,令巴力克的兩瓣屁股不自覺夾緊了一下,沒有人發現,他已悄悄擠入會所中。儀式過後,男孩兒們個個挺身謝過長老退下,只見平時瘦弱的卡造水汪汪的眼睛裡拼命噙住淚水,悶哼著不敢叫出聲音,階層的男人們看了只是搖頭。會所外,一位婦人默默流下了眼淚。

最神聖的時刻到了,每年的這個時候,長老會指名一位年輕人把白公雞殺了。羽翼豐滿的白公雞是對祖先最好的敬意,而雪白的羽毛也將會是那位獻祭者最華麗的裝飾。能夠代表少年們獻祭,再讓長老親自將羽毛插到自己頭上,是每個少年都求之不得的。不過長老們的指名,是有用心,今年這項任務落在了最膽小的卡造身上。卡造戰戰兢兢拿著刀子不知該從何下手,按在地上的白公雞哀戚地振翅翻飛,倒過來的世界裡,一雙圓滾滾的大眼睛正注視著。巴力克沒有逃避公雞那雙充滿求生意志的眼神,並在這樣的眼神裡,他忽然明白了什麼。

巴力克四周的氛圍像默片般安靜了下來:會所外嚼著檳榔的婦女老練地笑著,會所內男人的叱責吆喝以及卡造內心的掙扎,一切都安靜得像在感官之外。一股勇氣突自心臟升上來,公雞眼中的小男孩越來越大,他按在腰際的手篤定地抽出了短刀,在巴力克的意識裡,公雞喪失了自己的意志。喑啞的死亡在割裂的聲帶上一起一伏,眾人猛一回神,望見手拿著刀滿臉是血的巴力克。

在眾人的眼裡,巴力克是搶了一個箭步,視若無睹幹了這件事。在巴力克的眼中卻沒有任何人,只剩下公雞和他自己。

那天所有在會所外的婦女都會記得這一幕:首先是如雷的怒吼讓裙襬上的檳榔、米酒灑了一地,接著看到一位憤怒的父親瞪大了眼;作為級長的巴力克父親如何也沒想到,手中木棍要提早打在這還沒長大的孩子身上。頭目喝止也無用,所有的女人都停下手中事,目睹這比殺雞還要慘的一幕。「犯禁忌了…這真是要犯禁忌了。」祭司口中喃喃有詞,失神地不斷念著。

像一台失速的小綿羊,巴力克頭也不回地撞進去山裡。山溪旁一株苦楝樹含苞靜靜諦聽孩子的啜泣,對著滿頭的紫白色小花,巴力克知道有一天會有一隻屬於他的白色公雞。

事情發生之後,達耐被禁足,以免犯禁忌的人,引得祖靈不高興。百無聊賴的巴力克卻得到了獨自探索世界的機會。暖陽的午後,一個拿著鍬形蟲的孩子溜達到出海口,有一樣東西悠悠、晃晃,弄得巴力克心癢癢。

是一支牽在岸邊的竹筏。巴力克一直以來的夢想,是自己有一天長大進入年齡階級後,就能像叔叔們一樣獨擋一面,駕著竹筏出海。「小船啊小船,你別再晃了…」為解這灰色雨天的無聊,巴力克鬆了繫在岸上的竹筏,南島勇士的心底開滿了花。命運的篙掌在手裡,第一次劃破緞面般的河水,巴力克身子輕飄飄地。夾岸樹野蒼蒼,猿聲在山壁跳上跳下,溪水穿過山的心臟流到平野。涼涼的風拂面而來,而且已經可以聞到鹹鹹的海風。

水波蕩漾的童年,巴力克向岸邊採海菜的bai(老婦)揮揮手。「Wacu kisu(該死的孩子)!」bai看見自己的竹筏被踩在巴力克腳下衝口就罵,竹簍卻掉進海裡,月見貝和海膽又默默溶回水中。

巴力克揮揮手,向膽小鬼卡造打招呼,卡造正在幫父親的漁網收線,看得目瞪口呆。

巴力克揮揮手,向部落道別,向孩子們的秘密基地道別。在沙丘上放下最後一隻完全變態的鍬形蟲,「這些你們都可以拿去」。再輕輕一擺槳,遠古南島民族遠航乍見海上初陽的那份湛藍,都教巴力克血液沸騰歡叫。再輕輕一擺槳,眼看視網膜就要盛滿所有的藍……

天邊一陣春雷乍響。

撒奇萊雅的男人沈默不多話,對於老師的慰問,巴力克父親只一一道謝,我卻在他眼裡理解了什麼叫「慟」。巴力克是繼三位姐姐之後的么子,甫一出生就像山林小鹿的第一聲啼叫,驚醒了天地和飛蟲走獸。他跟著父親上山打獵,把寫功課的時間拿來快速解剖一隻飛鼠,把看海賊王的傍晚拿來學習撒滿一個漂亮的網——同時也練習如何向老師撒一個又圓又大的謊。海洋是他的游泳池,森林是他的遊戲場。巴力克所承繼的海岸撒奇萊雅族靈魂,連老人家都暗暗自忖:這孩子是將來頭目的料。

巴力克學會游泳是從小跟著父親去海邊。撈魚苗的早晨他上學一定遲到。春天凌晨的出海口是極熱鬧的,當魚肚白的天空透出一線曙光,將沈睡的天空染成一片靛藍之色,漁民就叉開三角網亮起頭燈,穩穩盤踞河海交會處。千萬蝦虎科、鰺科、蛇鰻科的魚苗大軍順流而下,河、海在此處推擠、沖激,這是幼魚的試煉場,也是男人的生死場。魚苗騰躍於浪花之上,激流和漁網交叉圍捕,迎闖生命第一道挑戰;最終從浪頭脫穎而出的,將迎向未來一生廣袤的大海,在那裡吸收陽光、空氣、礦物質,泳成一尾真正的魚。

可惜魚苗和巴力克,都來不及長大。

巴力克沒有等到他的白色公雞出現,屬於他的那株苦楝樹,在經歷三十個秋冬之後,樹幹已如男人的大腿般粗壯,眼看就要鋸成木材蓋會所了。堅固的木質部曾大口吸吮土壤春雨,部落發生的故事及孩子的悲傷也都悄悄滲進它的毛細中,難怪他的年輪又細又綿密,彷彿可以聽到水流動的聲音。日後,它將成為會所的一根木樁,生生不息地隨著一輪又一輪的青年人進駐,一起撐起保護部落的大樑。

對於我來說,巴力克是一則神話,隱沒在我們有限的人生中。他小小的身體一直沒有被找到,不論直升機、海巡署出動,或部落燒著整夜柴油的汽船都沒有人看見。我不禁想像,當他以縛雞之力划向太平洋,那刻心裡悸動為何。「難道巴力克栽進大海的決心就像他義無反顧不寫功課、手刃公雞一樣堅決嗎?」我自問道。當現代人打破禁忌不再敬神、呼嘯於拓得老寬的馬路、懷著自負的心靈入山、以消費性的凝視住進觀海飯店時,神話就已經死在灘上了。雖然有部落的人認為是犯禁忌使然,然而像巴力克這樣的小獸,集天地靈氣於一身,海神會不會以他包容整個蒼穹的藍,來換取巴力克初識山海的虔敬心靈呢?

我時常在海邊散步的時候想著這些,並被這些隱喻刺得揪心。

告別式那天,孩子們的臉龐全在岸邊擠成了淚娃娃,把思念和壓抑折成一只輕盈的黃色小船,在船身上寫下對巴力克說的話。我懷疑黃色小船究竟載不載得動兒童們的沈重心事。直到離別的時刻來臨,上百只黃色小船下海,當孩子們跟著巴力克一起滑出母親羊水的這一天,他們同時也學會了死亡。記憶裡,那天下午的陽光如此美好,海面上波光粼粼,襯著金黃帆垝點點。小船慢慢喫著水,也把我們的字跡也一併溶化。

我記得我寫的是:「願你來生再當Sakizaya」。

即使是哀傷,也是哀而不傷。獵人父親兀自一人走到水中央,孤獨的背影竟比一隻山羌的死還要安靜。他放下了最後一只小船。

苦楝樹的紫白色小花悠悠落在水面上。父親還是出海捕魚,而且常常捕到大魚。有時候他心想會不會在海裡遇到巴力克,又或者會不會他跟兒子的緣分剛好就是一個漁人和大魚那樣深。捕魚祭的時候,父親把當年最大的一尾魚獻給了海神Kabit。

當稻穀漸漸熟黃,第二年ilisin的吆喝震響大地,巴力克的父親往上更晉一級,他已是部落的管理階層了,要負責統籌、守護家園與殺豬。會所裡篝火冉冉而升,部落男人的故事在這裡一代代傳下來,青年們一起歌舞到天亮。

這個階級名稱叫做Fangas,苦楝樹。