用聲音與謎語,不只寫父親精采,母親也好活眼,即沒有岔離主題。──阿盛講評

通篇下手很重,比喻能力很強。──蘇偉貞講評

全家團圓用餐的場合我總是很靜,斂容肅坐,一聲不吭的把飯菜收拾掉。這無關什麼良好的家教,而是一種平衡。我一直覺得人類比任何生物都需要平衡,並非三半規管主司的那種生理需求,而是更形而上的,維繫著這世界不會崩毀的運作規則。易經不是早早揭櫫了這個道理?冬陰夏陽,此消彼長。圓桌是太極,有人負責說話,有人就要負責閉嘴。

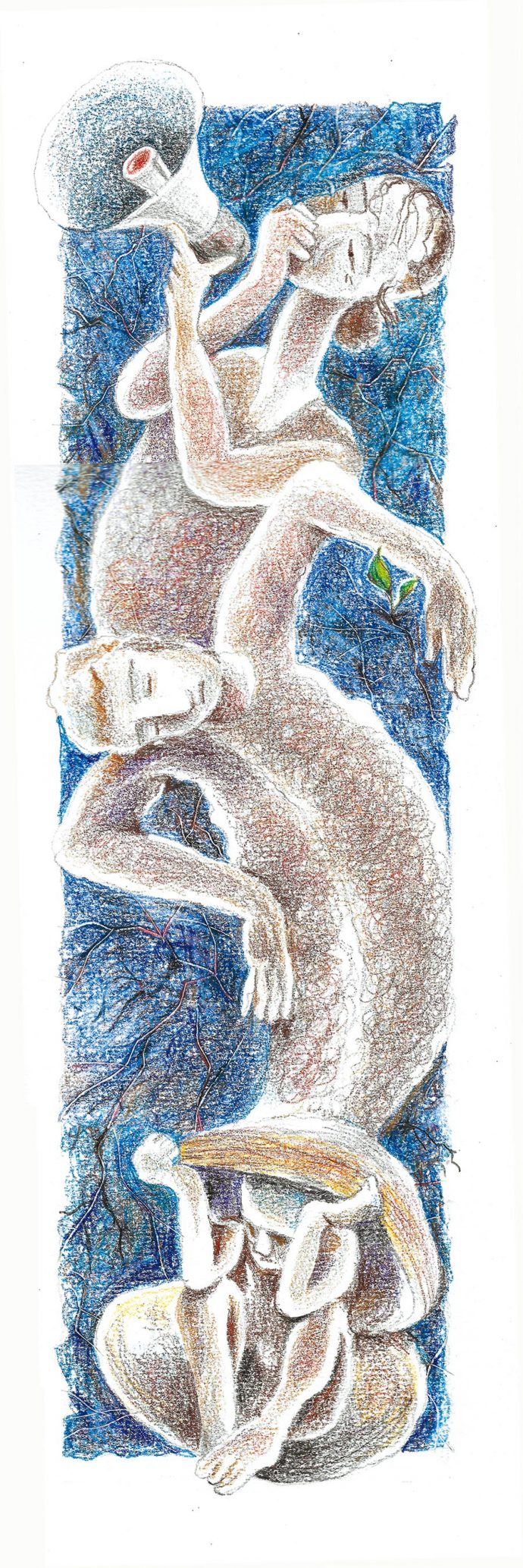

餐桌上只有一支麥克風,牢牢嵌在父親座位前方。父親的說話系統像獅子,只有低吼或咆哮兩個開關──事實上他的星盤的確蹲倨著一隻獅子。母親則是雙魚,雙脣總是無聲啟閉,吐出一連串微弱如氣泡的抗辯。某個母親不在的新年,父親帶著三個孩子去吃牛排,一間環境和餐點都很普通的小牛排館。當時台北年節期間選擇不多,餐桌上一如往常的冷澀僵硬,用餐沒多久,不熟練刀叉的弟弟一個沒拿穩,餐刀在磁磚地面砸出刺耳聲響。他還來不及彎身去撿,吼聲就先砸了過去:「你他媽白痴啊!連東西都不會拿。」弟弟身子一震,如遭雷擊。一旁女服務生趕忙送上乾淨餐具,此時父親卻換了一張笑臉,開起了中年男子油膩的黃色笑話。直到回家,弟弟都沒再說話。他的聲音被吃掉了。

我們家的聲音,都被吃掉了。

國中時參加學校的會議,驚訝的發現會議室裡,每個位子都有配有桌上型麥克風。我當然不敢按下那個紅色的發言按鈕,全程只是安靜地坐著。但有件事我卻模模糊糊地明白過來,所謂尊重,其實就是讓對方在你面前無須顧忌的說話,所謂愛,就是讓一個人擁有自己的聲音。

愛是對話,而不僅是你問我答。

希臘神話裡,怪獸斯芬克斯坐在沙漠的懸崖邊,以一則謎語刁難來往的行旅—什麼動物早上四條腿,中午兩條腿,晚上三條退。凡答不出謎題的旅人,就得成為他的糧食。第一次讀到這段時我氣憤不平,身為一隻人面獅身的怪獸,他大可直接吞吃人類,假作公平的玩猜題遊戲算什麼呢?吃人是生理需求,我可以接受。可是猜謎呢?猜謎更像是一種貓耍老鼠的惡戲!

而現實裡,有些謎題比斯芬克斯的更難猜。一星期總有幾個夜晚,父親會帶著一片酒醉的沙漠回家。「爸,你回來了!」──「我不能回來嗎?」──這顯然是錯誤答案。

「爸,工作辛苦了。」──」辛苦養你們這些廢物都沒用」──還是錯。

(保持沉默)──「X你娘!你們都是死人嗎?」

沙漠沒有邊界,遠處的亭台樓閤都是幻象,我漸漸明白這一切都是徒勞,我放棄做一個答題者。世上某些拷打之所以存在,只是為了滿足施虐的需求,而非期望從誰口中得到什麼隱匿的線索。我完全放棄了討好,放棄等待鞭子之後的糖果,純粹就是等待,只剩等待。等風過等雨停,像誤闖凶殺現場,捂著嘴等兇手離開的那種,等。

暴君。我曾想過以這個詞來描述父親,但很快發現並不貼切,他並非全然以暴力為樂。我在他身上看見的困難,更像一個是企圖表現民主卻不得其法的軍閥,在議會裡因時無人發言而困窘,而恚怒。軍閥對自己無能為力,但對弟弟那樣,一個議事秩序的擾亂者,他卻抑止不了將之下令處死的衝動。除了軍令,父親沒有學會使用其它聲音,而我們的聲音則如缺水的植物一樣,早早停止了生長。

那時住的地方小,是廠房旁兩排的員工宿舍。隔音差,雞犬相聞,誰家電視大聲點都能聽見。所以母親被打時幾乎不叫,頂多是低聲的喊,像把嘴捂在棉被裡那樣。發出聲音是本能,要壓抑著不發出聲音,則是另一種更為強大的意志在運作。被逼急的母親,有時會進廚房拿起菜刀,和父親展開無聲的對峙,像電視上遲遲不出招的日本武士。我總是貼著牆,透過門縫觀看這一切。

我曾經相當羨慕哥哥。青春期的長子,在三兄弟裡唯他擁有獨立房間。而我和更年幼的弟弟和母親同房。我們睡在一張兒童雙層木床上,母親則在一旁打地鋪。父親回家的時候,哥哥的房門總是閉鎖著,像離開塑膠袋的蛤蜊那樣。國中時我讀到這樣比喻──耳朵像貝殼,裝載著潮音。而我一直到很久以後才領悟過來,這裡的貝,指的是那種美麗的螺旋,而不是上下兩片,緊緊闔上的蚌殼。躲在蚌殼裡的人,也能聽到巨浪拍岸的聲音嗎?一個人是更安全了,還是更孤獨?

聲音會消失,人會留下來。如同曬乾的T恤,消失的是水份,留下的是鹽漬。弟弟搬離家裡之後,有次我爬上雙層床的上鋪找東西,忽然發現靠牆處有許多螞蟻大小的黑點,原以為是霉,凝神細看,是密密麻麻的鉛筆字。月久年深,有些已然糊去,而能分辨的那些,全都是一樣的筆劃,寫著,死。死死死死死。是從幾歲開始的呢?離我上下僅僅一公尺的距離,弟弟把一個心念專心致志的複於牆,虔誠如謄抄一段經文。

有時候我會暗暗觀察,哥哥和弟弟是否和我有相同的特徵──走路姿勢,說話語調,聽什麼音樂,或只是偶爾凝視遠方的一個眼神。沒有。我們三個似乎由內而外的全然不同,像沐浴同一場核爆之後,各自長成了不同的生物。我向來不認同心理學那套關於童年創傷的說法,彷彿只要不認同,便能消解家庭對我的影響。你看,人生的每個抉擇背面都有太多隻蝴蝶振翅,根本無法找到一場風暴的所有成因,沒有人是百分之百的兇手,沒有。看看我們三個,現在不都活得挺好的嗎?至少,至少無法在我們身上找到一些共同的病徵。那時我還沒懂得,那只是我還沒學會,如何觀測那些內在的缺損。

身為人類,要走出本身的限制,真是非常、非常困難的一件事啊。

父親二度中風時,所有人都已經不在家裡了。那段日子,手機裡常有數通父親的未接來電,像一把落空的箭。時間從他那取走了一些砝碼,輕輕擺在我們這邊。兄弟成年後,全家人平時不連絡,不見面,除去春節或清明這樣的不可避免的日子。等不良於行的父親坐下,我們行禮如儀的用餐,不說話。沒有誰會去拔獅子的鬃毛,即使那已是一隻年老體衰的獅子。

而母親呢,母親在離開父親之後,成為一個怪物。

偶然看到漫畫《蟲師》裡一個故事:被雪封閉的山坳小村,冬季裡村民陸續失聰,調查才發現,病症肇因於一種綠色的生物──蝸牛般的外形,身軀軟滑,專門寄生在人耳。遭寄生後,人體器官並不受損,卻自此聽不見聲響,因那蟲子專以聲音為食──聲音被吃掉了。故事後來村民取回了自己的聲音,啊────!大聲的控制不了。

母親剛搬家時,把從前的生活習慣隨身帶著。新家是嶄新的社區大樓,隔音極好,我從未聽過鄰居的任何聲響,但她仍將所有傢俱安上布腳,即使白天,也將電視的音量轉到靜音,腳步放低,輕聲細語,生活的一切都那麼謹慎微小。一旁的我只是看著,卻無法感到哀傷。悲劇和愛一樣,力道隨著距離遞減,離震央太遠了,就只剩心裡的阻尼器在微微晃蕩。我仍時不時回去探望母親,像重建委員會關心重建的進度。某天我們一起看著無聲的韓劇,母親突然告訴我,她當年拿出刀來,在手腕上比劃了很久,都準備好了,還是一個嬰兒的我啼哭起來,她才把刀子放心。

「喔,是喔。」這是好不容易擠出來的一句話。至少我們還能說話,我們是受災者,而非罹難者。活著總是好的。

等父親終於癱瘓的時候,母親已經開始上街頭了。像取回積壓已久的財產,她恣意揮霍以彌補前半生的缺憾。加入團體,放棄工作,為稅法改革奔走。她曾給我看過她的設備:全套的制服、行車記錄器、錄音筆,還有一支大聲公──她是游擊部隊,負責騎機車四處宣傳。

「我要大聲喊給政府聽!」母親聲量充沛。

假日晚起的日子,我會被電視或是電話的聲音吵醒,她看著螢幕突然爆笑出來。有時她回家後情緒特別高漲,全身細胞都像在跳舞。

「今天出風頭啦!我上電視啦!」她邀功似的說。

我沒點開她在群組傳來的所有影片,也避開可能的新聞片段。我無法想像,曾經近乎失語的母親,手持擴音器在公部門前,在拒馬前,聲音野火一樣擴散開來。不知不覺,家裡的群組只剩我媽一人在說話,我們開始失去溝通的能力,或者說,母親開始失去了聽人說話的能力。

人類是需要平衡的。有人負責說話,就有人負責閉嘴。

童年所剩無幾的記憶裡,有一個非常鮮亮的畫面。那年母親少有的和我們一起回鄉下過年,初三的時候,鞭炮放盡的孩子和連日賭錢的大人,困在三合院裡無事可做。午飯後,父親做了一個非常罕見的決定──他要帶全家人去劍湖山。對於不曾參加畢旅的我來說,遊樂園是只存在廣告裡的魔幻之地,是巨大而美麗的城色城堡,還附加當時全台最高的一座摩天輪。但與此相較,更稀有的是閤家出遊,那是往後人生裡未曾再有之事。

從Google Map上看,劍湖山離老家只有十四公里,很近,但那天我們塞在路上卻彷彿永無法抵達。過年春遊人潮把道路堵成長蛇。我怕塞車,塞車意謂著生理和心理的雙重考驗。車上沒人開口,除了父親的牢騷。我們一點一點的前進,慢,但確實的往前,在即將抵達入口,幾乎可以看到劍湖山大門的時候,父親的那輛老福斯發出哮喘一樣的的聲音,接著,拋錨了。

拋錨了。我們成為車流裡的路障。車內如鐵籠,關壓著沉重的氣旋,沒有人敢說話。我不記得我們等了多久,又是如何回家,劍湖山成為我此生不得其門而入的樂園。而我唯一記得的畫面,摩天輪,從山坡露出半截的巨大輪盤,在血色的夕陽裡無聲地旋轉。

這難道不是一則關於人生的預言嗎,一台只要駛向樂園便會拋錨的汽車。更貼切的說法或許是,一則詛咒?

安養院的眾多老人裡,父親的黑髮顯得格格不入。接連中風,讓他大腦的布洛卡區受損,張口只剩重複的詞彙爭先恐後地掉落出來──那個──那個──不是──啊──不是──啊──。父親永遠憤怒如火山,他拒絕接受自己對語言的無能為力,像賭徒不承認已無籌碼。他語不成調的吼著,我和哥哥順著他手指的方向,在凌亂的桌面尋找解答,可是,如今我們已經沒有猜謎的耐心了──你要的,到底是什麼? 我想起斯芬克斯的謎語,關於白晝與黃昏,關於那些數目不定的腿。謎語最終被伊底帕斯破解,斯芬克斯羞愧的縱身一跳,墜崖而死。

神話結束了,但現實中那個被揭開的謎底,人,卻成為另一個謎面,永世糾纏那些不得離開的旅人。